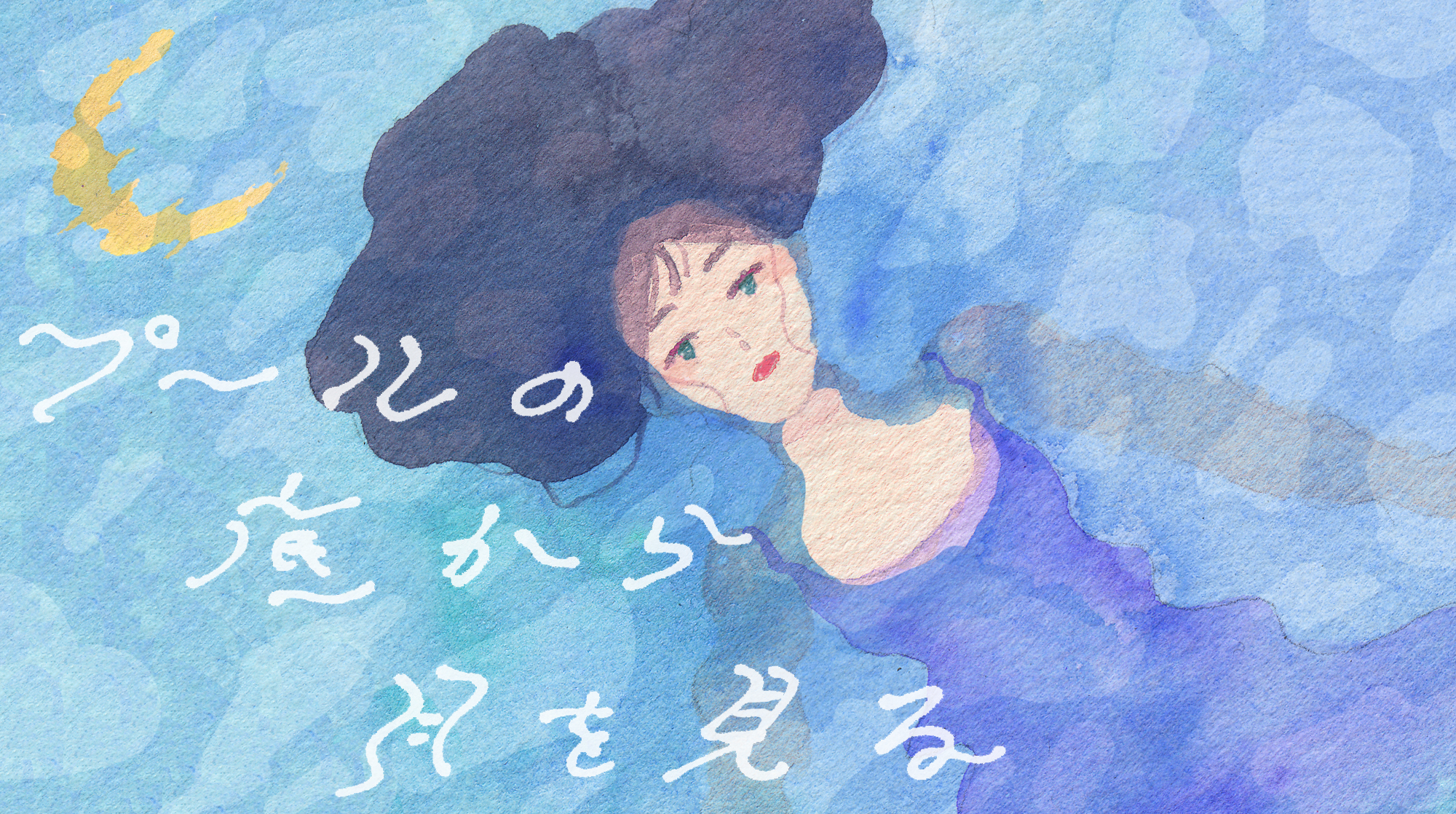

キービジュアル:いとうひでみ

水の底を歩いているような日々だ、と思う。いろいろなことの手ごたえがなく、いっさいがぼんやりと流れて、過ぎてゆく。水族館でマンタとか、マンボウとか、そんな大きめの海洋生物がすうーっと静かに横を通り過ぎていくように時間を眺めている。そもそも時間、というものが何なのかよくわからない。わからなくなった。四季が感じにくくなったこともその理由であるかもしれないし、わたしが銭湯で働いているから(毎日同じ人が同じ時間に同じ服装でやってきて、同じタイミングで、同じことを言って、そして帰っていく)、そう感じるのかもしれない。ぼんやりとしていたら、いつの間にか都会を離れていて、ここ(長野県松本市)にいて、ここ(番台)に座っている。

自分にあった出来事なのにこうして書いてみると、やけに人ごとのように思えてくる。思えば一年前は、文京区にある小さな出版社で働いていて、読者層が超高齢なためにすべてのやりとりが紙、注文は電話かFAX、起動するのに20分はかかる会社のパソコンの前に座って、その時も自分は一体何をしているんだろうか、と考えていた。山積みにされた紙の中から、原稿を掘りあてるのが私のおもな仕事で、何度も紙で指を切った。指サックというものをはじめてつけて、長時間はめているとその中が蒸れてくるから、それで指にも毛穴があることを知った。

その頃もなぜか銭湯で働いていた。仕事が終わると、電車を乗り換えて遅番に間に合うように緑道を走った。無職だった時期に「従業員は無料で風呂に入れます(サウナも!)」という文言に惹かれてはじめた銭湯のバイトを、就職したあともなんとなく辞めずに続けていた。出勤するたびにオーナーが缶チューハイを手渡してくれたので、今度は終電に間に合うように早歩きで帰りながら、無事電車に乗れたらプルタブを開けた。チューハイをちびちび飲みながら、二子玉のタワーマンションの光と、夜はまったく光らない多摩川を眺めるのが好きだった。たしか、それくらいの時期に私小説を刊行する話が進んでいて、これから得体のしれない世界に飛び込んでしまって、もう戻れないだろう、という予感と、それに伴う恐怖に飲み込まれそうになっていたのだけど、あの頃思考のすき間に染み渡るように侵入してきた恐怖のことなんて今はすっかり忘れて、ずいぶんと遠いところにいる、という曖昧な感想だけがここにある。

これからどこに行くのか、どこを目指せばいいのかもよくわからないし、相変わらず視界は悪い。ずっと同じ場所に停滞しているような気持ち悪さはなかなか拭えずにいるけれど、本当はわたしたちは進むことしかできないし、そのことをちゃんと知りながら生きている。

ここにはこれから何が記されていくことになるのか、わたし自身がまだわからない。いろいろとわからないことが多すぎるから、余計にわからなくなってしまう。それは仕方がないことだと思う。それでも火を絶やさないようにしたい。得体のしれない、なにか大きなものへ抵抗として、わたしは何かを書いて残してみようと思ってる。

星野文月(ほしの・ふづき)

1993年長野県生まれ。著書に『私の証明』(百万年書房)、ZINE『Summer end』など。

Twitter:https://twitter.com/fuzukidesu1

note:https://note.com/fuzukidesu

WebShop:https://fuzukiii.theshop.jp/