映像作家・エリザベス宮地が監督を務め、俳優・東出昌大の狩猟生活を追ったドキュメンタリー映画『WILL』が2024年2月16日(金)より渋谷シネクイント、テアトル新宿ほか全国で順次公開される。

本作は、狩猟する東出を追いかけた生々しい記録が収められたドキュメンタリー作品だ。東出が狩猟する姿を中心に、サバイバル登山家・服部文祥や、写真家・石川竜一など山と生命と向き合う男たちの言葉たちが紡がれる。本作が異質なのは、東出のスキャンダルを書き立てたメディアの人間たちや、狩猟を行う猟師たち、田舎に住む人々など、さまざまな人たちが登場し、東出と交わっていくこと。それぞれが思うことを赤裸々に語っていく。それらに対し、飄々と言葉を受け取りながらも狩猟や山での生活にのめり込んでいく東出。彼は一体なにを想い、狩猟や山に何を感じているのか。そうした姿が140分に渡り描かれていく。

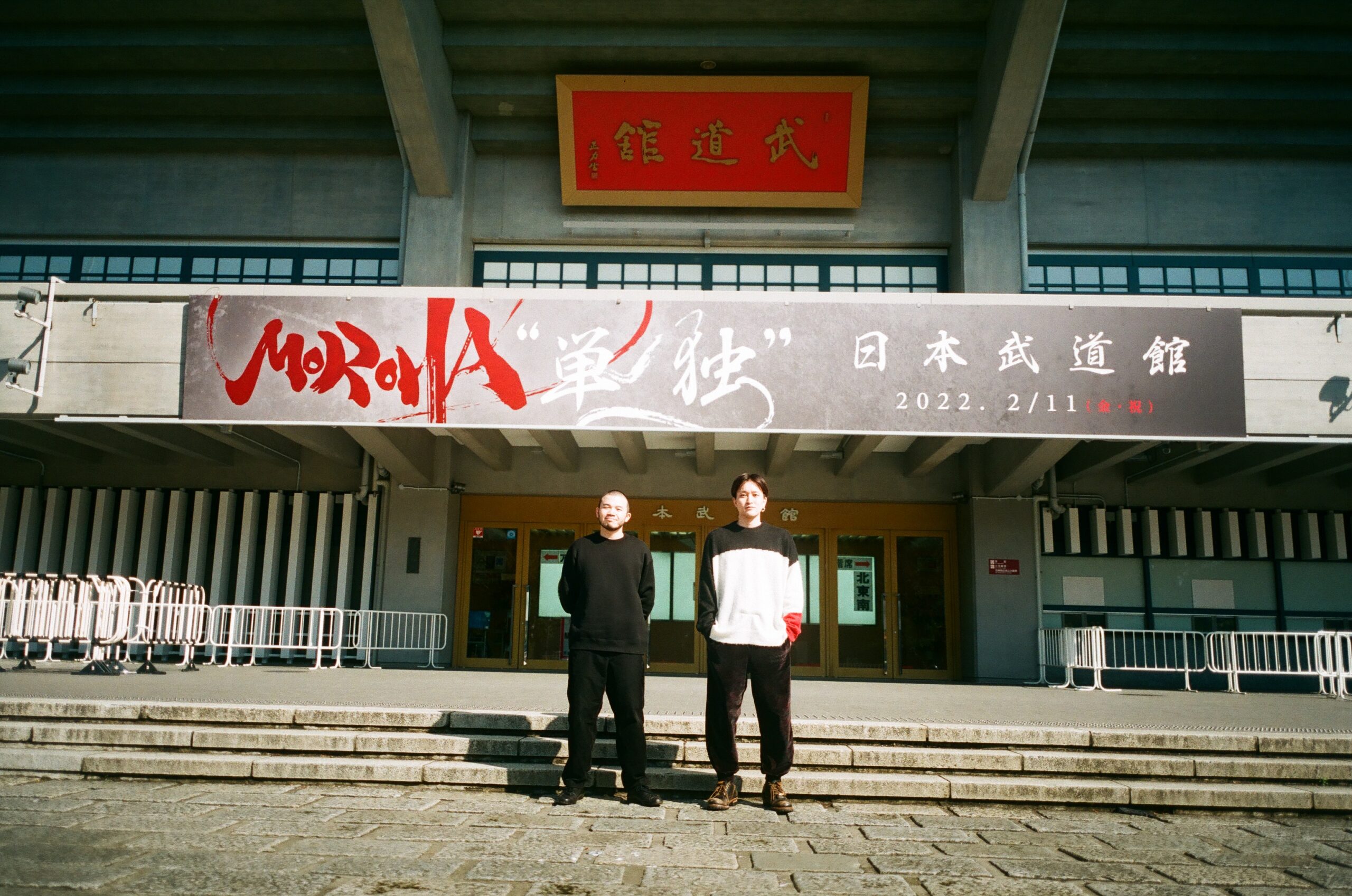

音楽を担当したのは、宮地が追い続けてきたMOROHA。東出との交流も深いMOROHAのライブとともに、命とはなにか、そして獲るもの・獲られるものが複合的に描かれていく意欲作だ。エリザベス宮地の新境地にして決定作ともいえる本作について、話を聞いた。

取材&文:西澤裕郎

写真:Kimura Kazuhei(TOP画像)、Elizabeth Miyaji

死が真っ暗で怖いものから、少しずつ輪郭が見えてきた

──あっという間の140分でした。宮地作品の中でもいろいろ考えることが多い映画で、中でも東出さんが「死ぬことが怖くなくなった」と話していたシーンが印象的でした。本作を撮影・編集する中で、死に対する考え方に変化はありましたか?

死ぬことが全く怖くなくなったということはないですけど、ちょっとずつ生と死の輪郭がはっきりしてきたイメージはあります。死がなぜ怖いかといったら、分からないものだからだと思うんですよ。映画の中に何度も登場する登山家の服部文祥さんが、「命は循環していくものだ」って話をしていますけど、死んだら原子・分子レベルになって循環していく。そんな考え方を教えてもらうと、死が真っ暗で怖いものから、少しずつ輪郭が見えてきたような感じがしていて。自分が死んだその後も考えるようになったというか。

──自分が死んだ後のことまで考えるようになったんですね。

今まで自分の死は自分のものだと思ってたんですけど、僕が死んで影響が出るのって、周りの人じゃないですか? だから死って自分のものじゃないのかなって、『WILL』を撮影しながら思い始めたんです。予想ですけど、自分がいつ死んだかって、わからないと思うんですよ。昨日の夜いつ眠りについたかはっきり覚えていないように、死もそんな感じなんじゃないかなって。映画の中で、でっくん(東出)は食べるために狩猟するわけですが、命を殺める側がずっと相手の死について考えている。でっくんは「呪い」って言葉を使ってましたけど、それぐらい死って他者にとってすごいものなんだと思うようになりました。

photo by Elizabeth Miyaji

──ディジュリドゥ奏者であるGOMAさんの話も印象的でした。映画『フラッシュバックメモリーズ 3D』に詳しいですが、本作でも交通事故に遭い高次脳機能障害と診断を受けたGOMAさんが生と死の境界線を経験した話をされています。

GOMAさんの存在も、すごく大きかったです。今でも突然意識を失う度に、あっち(死の世界/光の世界)に足を踏み掛けている方で。そこから戻ってこれなくなったら、それが死になりゆる状況を経験している。そういう意味で、GOMAさんの話は、死生観にものすごい影響を受けました。

──森達也さんやコムアイさんも登場していますが、繋がるべくして繋がった人たちというか。宮地さんからオファーしたんでしょうか?

これは完全に撮影の流れです。GOMAさんも、プロデューサーの高根さんがたまたま連れてきたタイミングでたまたま僕も山に行っていたので話を聞くことができて。森さんとコムアイさんに関しては、でっくんが移住してから最初の映画出演作がたまたま『福田村事件』だったというだけで、本当に流れの中で繋がっていったんです。

──コムアイさんも、だいぶ以前から鹿の解体をやられていますもんね。僕も山梨に同行して鹿の解体を見たことがあるんですけど、獣を撃つ瞬間は見たことがなくて。宮地さんは、死の瞬間を目の当たりにした時、どんなことを感じたんでしょう。

最初に獣を殺すのを観たのは、『WILL』を作るきっかけになった短編映画『オルガン』で。初めて服部文祥さんの狩猟に密着させていただいて、仕留める瞬間をカメラで捕らえた時は、めっちゃ心臓がバクバクしました。服部さんのドキュメンタリーでも見ていたんですけど映像で見るのとは全然違いました。相手の陣地である大自然の中に僕らは狩猟しに行っているから、その場所だと不思議と自然な行為に感じていたんですけど、映像でそれを見返すとすごく残酷に見えるって服部さんは言っていて。自然なものを、四角いフレームという人工物の中に入れて見直すと全然感じ方が違う。現場で撮った時より、編集している時の方がきつかったです。極端な話、編集の時にやっと日常の道徳みたいなものと向き合う感覚というか。

自分の中にある無意識の残酷さと向き合って自覚して見直さないと共存なんて軽々しく言えない

photo by Elizabeth Miyaji

──最近、東出さんに密着したテレビ番組とかもありますが、死んでいる獣の顔にはモザイクがかかっていますよね。しれっとタブー視されているのが気になるというか。

地上波もBSもダメなんですよね。あとYouTubeもモザイク無しだと広告収入が入らなくなる。NetflixとかAmazonなどの配信系だったら大丈夫なんですよ。地上波は多分、視聴者を不愉快にする可能性があるものはダメっていう判断なんだと思います。切り刻んで1パックに収まる肉の形にしたら、それは食べ物になるから映せるんですよ。4つの足がついた状態だと、そこに命の存在を想起させる=視聴者に不快な思いさせるからっていうことなんじゃないかと思います。

──『WILL』を観たあとだからか、すごい違和感を感じるんですよね。

モザイクなしでちゃんと上映できるのは映画館ぐらいだと思うんです。放映する側にも、視聴者側にもどこかで線引きがあるわけじゃないですか? 調理された食べ物はオッケーだけど、命を感じさせたらダメとか。そこも漠然としてますよね。それは少し、気持ち悪いですよね。

──『WILL』だけでなく『オルガン』でも、マクドナルドを食べるシーンが登場するじゃないですか? そこはこだわりがある部分なんでしょうか?

マクドナルドもそうですけど、猫とか犬は意識的に写しています。それがなぜかといったら、都市部に住む人達が普段1番食べるお肉料理って多分ハンバーガーとかチキンだし、1番接する動物って犬か猫だと思っていて。

──たしかに犬と猫はペットとして共存していますよね。

でっくんの山小屋で産まれた仔猫を一匹引き取って、一緒に暮らして1年半が経つのでもうすっかり家族なんですけど、その猫を膝の上に乗せながら鹿の解体シーンの編集をしている時に、なんとも言えない感覚に陥って。出会うタイミングとか、育った環境とかがほんの少し違っていたら、いま一緒に暮らしている動物は食べ物になっていたかもしれない。その逆もまた然りで……そこに、自分が動物に対して無意識に引いている境界線みたいなものがあるような気がして。自分の中にある無意識の残酷さと向き合って、そこを自覚して見直さないと、共存なんて軽々しく言えないというか。

──その象徴としてのマクドナルドと猫や犬だったんですね。

この映画を観る方は、少なくとも映画館があったりインターネットが繋がっている都市部の方だと思うので、その人達の生活とでっくんの生活を繋げる象徴として描いています。自分としても人間と動物、ペットと野生動物、都市生活と田舎生活の間にあるそれぞれの境界線を見つめ直したいし、みんなにも考えてもらうきっかけになればって。でも、「みんなに」っていうのは映画が完成した後の後付けですね。でっくんを通して、まず自分が自分のために見直したかったんだと思います。

でっくんは誰かの出した考え方や答えを鵜呑みに出来ない

photo by Elizabeth Miyaji

──そもそも東出さんに密着して撮影したいと興味を持ったきっかけは?

役者としての彼ももちろん映画を通して見てたし、松居大悟君が監督したMOROHAの『tomorrow』のMVでもいい役者だなって思っていたんですけど、役者としての東出くんの人生そのものに興味を抱いたことはなかったんですよ。なぜ興味を持ったかといったら、『オルガン』を撮ったことがきっかけで。ロケハン中に服部さんから「でっくんがお前の話してたぞ。あいつも狩猟してんだよ」って言われたのがきっかけなんです。それも全部流れの中で繋がっていったというか。あの時、服部さんがでっくんの話をしていなかったら、多分『WILL』は撮ってないです。でっくんが狩猟をやってることも服部さんから聞いたので。

──映画の冒頭、東出さんから「500時間は一緒にいないと僕のことわからないと思う」って言われるじゃないですか? 長く回していく予感はあったんですか?

今回の作品は、僕から頼んで撮らせてもらったんですけど、ここ数年は、ありがたいことに仕事として依頼されることが多くて。自分から企画書を書いて、プレゼンして許可を得て撮らせてもらうという流れがなかったんですよ。BiSHの映画『ALL YOU NEED is PUNK and LOVE』以来じゃないかな? あの時はBiSHを撮りたくて、企画書を書いて、渡辺淳之介さんに会いにいって。それと同じようなことを5、6年ぶりにやったというか。なので、『WILL』は僕が一方的に撮りたいと思ったものだったので、それくらい一緒にいないと撮れないよなとは思っていました。

──トータルでどれくらいの期間撮っていたんですか。

2021年11月末から2023年1月3日までですね。当初は狩猟期間の11月15日から3月15日までの3〜4ヶ月で撮影を終える予定だったんですけど、途中ででっくんが地元の猟友会に入って、有害鳥獣駆除で1年中狩猟が出来る状態になったので、撮影も延びていきました。

──この映画の面白いところは、いろんな人が出てきて、全員バラバラのことを言うというか。それぞれの主張が交わらないところも見所のひとつですよね。

バラバラのことを言ってますよね(笑)。

──それでも本作が面白いのは、東出さんの人間性というかスター性が、映画を引っ張っているからだと思うんです。近くで東出さんを観てきて、どのような人だと感じていますか?

本当に、誰にもボーダーなく接する人ですね。相手の年齢とか、性別、何をやってるかとか、相手に対するバリアが全くない。だから人も集まってくるんだと思います。ただ、芸能活動においては、それはよくもあるし、危険でもあると思うんですけど、その危なっかしさ含め人間的な魅力を感じます。あとは、とにかく問い続けている人だと思います。例えば、猟友会のおじさん達が狩猟についていろんなこと言う、長老みたいな人とも対話する、心の師匠である服部さんが出した結論とかも聞けるんですけど、でっくん自身は誰かの出した考え方や答えを鵜呑みに出来ないんですよ。自分が経験して、自分の体や心を通して本当に理解しない限りは、絶対に納得はしていない。たとえ、分かりやすい答えみたいなのがあったとしても、差し出されたとしても、そこに手を伸ばさない。

──映画には東出さんのスキャンダルを撮った週刊女性のカメラマンと記者も登場します。山まで来て、取材対象の東出さんと仲良くなっていく。普段、スクープする側の顔って表に出てこないですが、本作では普通に一緒に話しているシーンがあるのがおもしろいですね。

一応、断りをいれてカメラは回させてもらって。ただ、会社を通さないと使えるかどうかはわからないって言われていたんです。難しかったら仕方ないと思っていたんですけど、週刊女性も文春もオッケーをもらったので、ありがたいというか。僕もびっくりしました。

好きだけど傷つけるという矛盾はある

──この映画では、獲る・獲られるの構図が多くでてきます。害獣を獲る・獲られる、スクープを撮る・撮られる、そしてこのドキュメンタリー自体も、宮地さんが撮る側で、東出さんが撮られる側っていう。そこら辺の構造はどれぐらい意識して構成しているんですか?

そこは、プロデューサーの高根さんの一言が大きいですね。でっくんが狩猟で追いかけて撃つ行為と、一般の人が芸能人のスキャンダルとかをバッシングする行為って似てるよねって。そのシーンは本編にも使ってるんですけど、そこぐらいから意識し始めています。あと、でっくんが石川竜一くんに写真を撮ってもらう時に、カメラが鉄砲に似てるって発言もあったので、そこで週刊誌の突撃があった時に対比させようって。最初からテーマとしてあったわけじゃなくて、撮影しながら浮かび上がってきたテーマですね。

──東出さんが長老に「獣を殺す時に躊躇ないんですか?」って質問したとき、そんな甘いこと言ってたらみたいな話が出てくるじゃないですか。記者が突撃する時も、相手のことを思ったりしてたら食っていけないし、という比較構造でも考えられるなと思って。そのあたり、自分の中でどう消化すればいいのか、見終わってからもすごく思うとこなんですよね。長老の言うことはわかるけど、東出さんの思ってることもすごいわかるしって。

僕の予想ですけど、長老とか先輩の猟師さんもきっと心の内では思っているはずなんですよ。ただ、それを口にしない。ナカザワさんっていう先輩猟師の方が、かわいそうって思うのはいいけど、それを人に言っちゃダメだって言っていて。やりづらくなるというか。言霊じゃないですけど、それを気にし始めたら狩猟できなくなる。だから、言葉にするのをでっくんはやめた方がいいって言ってたんです。ただ、でっくんと同じような想いはきっと持っていると思います。

──なるほど。

週刊誌カメラマンとでっくんの対比について思うのは、両者とも「撮る」「撃つ」という行為にまず魅力を感じているんじゃないかと思います。僕は撮る行為しかしたことがないですけど、ナカザワさんが撃つ行為について「すべてが思い通りにいった時に、快感がある」と映画の中で言っていた気持ちは、少し分かる気がします。あと、撮る以前に、僕はカメラそのものがガジェットとして好きだったりもします。

エリザベス宮地監督

──東出さんも小さい頃、父親にナイフをもらったことが、アウトドアに興味を持つきっかけになったってことを語っていましたもんね。

小さい頃あった火薬の鉄砲のおもちゃがとにかく大好きで、それがきっかけで狩猟を始めたと言っていた猟師もいて。ガジェットとして好きっていうところから繋がっていくことはあると思います。ただ、子供心に純粋な気持ちで好きだった鉄砲やカメラは、相手を傷つける道具でもあるという事を、成長するにつれて徐々に知ってゆく。好きだけど傷つけるという矛盾は、両者にあると思います。

──あと、もう1つ他に印象的だったのは、東出さんは狩猟を「生活」だって話しているけど、猟友会の人たちは「東出くんは趣味だからね」みたいなことを平気でバンバン言うじゃないですか? あれとかもすごいなって。

そんなもんだと思うんですよ。だって、メディアだってそうじゃないですか? 本人が、そういう気持ちでやっていても、側近の人ですらそうは思ってくれない。よっぽどその人の本音を聞くっていうか、ちゃんと見たり聞いたりする行為って難しいんだと思います。できているつもりでも、できていないというか。相手を一回そういうイメージで見ちゃうと、それを覆すのってよっぽど大変なんですよ。それこそ本人と腹を割って話したり、一緒に生活するぐらいの時間がないと、イメージを塗り替えるのって本当に難しい。

photo by Elizabeth Miyaji

──あと、田舎ならではの出来事も描かれていて。小さいコミュニティだからこその、いい面と悪い面がどちらも描かれている。

僕もすごい田舎出身なんですけど、あれが田舎のリアルだと思っていて。あんなことばっかじゃないですし、素晴らしいことが99%ぐらいで、たまにああいう悪いことがある。全員が知り合いの利点と悪いところを両方、田舎出身者として描きたかったんです。

──撮影の中で東出さんが怒っているみたいなことはなかったですか?

感情的になることはなかったですね。それは、人に期待しなくなったからだって言ってました。期待するのってポジティブな面もあると思いますけど、いい面だけじゃない。親が子に期待してうまくいかなかったらブチ切れる出来事とかあるじゃないですか。それは相手をどこかコントロールしようとしてる部分もあったり、押し付けがましかったりもするというか。映画を観ると分かるんですけど、マスコミってかなり嘘を書いている。僕が同行している最中に、でっくんに関して事実の記事が出たことって1回もなくて。先日の〝3人の女性とハーレム生活〟の記事も、彼女たちはでっくんの家から車で数十分離れたところでそれぞれ暮らしているのに、そういう説明も一切なしにテレビでは女性と一緒にいるところばかりを映して、ネットメディアは〝ハーレム生活〟っていう興味を引くような見出しで嘘の記事を発信して、世間はそれを事実として受け止める。そういうことばかりされていると、たしかに期待するだけ損と思ってしまうというか。寂しいことでもありますけどね。逆に、それが彼のあの強さでもあると思いますけど。

自分にカメラを向けるのをやめた理由

MOROHA

──宮地さんは10年以上MOROHAを撮り続けていて、今回も彼らのライブや音楽がたくさん登場します。本作では、どのように構成されていったんでしょう?

基本的に音楽の使い方は、映画『其ノ灯、暮ラシ』と一緒です。でっくんの起きてる状況に対してリリックが合うものを当てる。そこは今までと一緒なんですけど、本当はMOROHAのシーンはもっと使う予定でいて。具体的に言うと「四文銭」「エリザベス」って曲も当初は使おうと思ってたんですけど、内容とはまらなくなってしまいました。MOROHAの楽曲は都市生活においての葛藤やもがきを表現したものが多いじゃないですか。自分に対してもそうだし、世間に対しても。でっくんが自然の中で生活するにつれて、MOROHAの歌詞と少しずつリンクしなくなっていった。それはいいとか悪いとかそういうことではなくて。

──MOROHAを追い続けていることは宮地さんのライフワークだと思うんですけど、今回このような組み合わせを取られたのはなぜだったんでしょう?

前作の『其ノ灯、暮ラシ』は自分のセルフドキュメンタリーとMOROHAのツアー映像を掛け合わせて作ったんですけど、東出くんの狩猟ドキュメンタリーを撮るって考えた時に、出会わせてくれたきっかけをくれたMOROHAを彼にぶつけるのは自分の中でとても自然な流れでした。

──『オルガン』は物語だったのでまた違いますが、ドキュメンタリー作品で宮地さんがここまで出てこないのは、これまでなかったですよね。

実は、『其ノ灯、暮ラシ』から劇場公開が7年ぶりになるんですよ。この7年間もずっとドキュメンタリーを撮り続けてきて。途中から僕、自分にカメラを向けるのをやめたんです。それは、被写体を描く上で自分の存在が邪魔に思い始めたんです。以前はそこに相乗効果のようなものを感じていたんですけど、段々とノイズに感じるようになって……と言うより、それしかやり方が分かってなかったのかもしれません。MOROHAのドキュメントしか見てない人からしたら急に変わったって思われるかもしれないですけど、この7年間でゆっくりそっちに向かって行ってたどり着いたのが本作なんです。

──宮地さんといえばセルフドキュメンタリーだという印象がありますが、今回宮地さんが前にでてこなくてもものすごく面白かったです。ドキュメンタリーの構成などで宮地さんの意図が込められているというか。

それも自然な流れだったと思います。「もう2度と自分を使わないぞ!」とかって決意をしたわけじゃなくて、自然とそうなりました。これからも、どんどん流されて生きていくと思うし、流された先の出会いを大切にしていきたいと思っています。

エリザベス宮地監督

■作品情報

『WILL』

2024年2月16日(金)より渋谷シネクイント、テアトル新宿ほか全国順次公開

出演:東出昌大

服部文祥、阿部達也、石川竜一、GOMA、コムアイ、森達也

音楽・出演:MOROHA

監督・撮影・編集:エリザベス宮地

プロデューサー:高根順次

2024年|日本|カラー|ビスタ|140分|DCP|映倫審査区分:G

製作・配給・宣伝: SPACE SHOWER FILMS

公式HP:https://will-film.com/|公式X:@WILL_movie0216|公式Instagram:@will_movie0216