取材&文:西澤裕郎

写真:大橋祐希

J-POPという言葉が生まれる以前から、日本の音楽とその周縁を見続けてきた音楽評論家・田家秀樹。そして、ゆるめるモ!のプロデューサーとして音楽による「居場所」を作り続けてきた、株式会社「音楽で君を守る・代表取締役」の田家大知。本対談は、評論家とプロデューサーという立場の違いを超え、「サブカルチャーとは何か」「中心ではなく、周縁から世界を見るとはどういうことか」という問いを、父と息子が真正面から交わした記録である。

1950年代の戦後文化から、深夜ラジオ、フォーク、ニューウェーブ、J-POP、地下アイドル、そしてAIが音楽を生成する2025年現在まで、語られるのは、社会の中心からこぼれ落ちた感情や人が生き延びるために必要だった音楽のかたち、その継承のあり方。「記す者」と「つくる者」。異なる場所に立ちながらも、共通して周縁に目を向け続けてきた二人の対話は、音楽と文化の未来を考える上で確かな指針を与えてくれるものとなった。

1946年生まれ。日本で最初のタウン誌「新宿プレイマップ」創刊編集者を皮切りに文化放送「セイ!ヤング」など若者番組の放送作家、若者雑誌編集長を経て音楽評論家、ノンフィクション作家、ラジオ番組パーソナリテイ。著書に「読むJ-POP・1946~2004」「陽のあたる場所・浜田省吾ストーリー」「小説吉田拓郎・いつも見ていた広島~ダウンタウンズ物語」「風街とデラシネ・作詞家松本隆の50年」「ラブソングス・ユーミンとみゆきの愛のかたち」など多数。放送作家として「イムジン河2001」で民間放送連盟賞最優秀賞受賞。日本のポップ・ロックを創世記から見続けている。

1974年生まれ。株式会社音楽で君を守る代表取締役。ニューウェーブアイドル・ゆるめるモ!のプロデューサー。近年はアジアを中心に、日本のアイドルを中心としたライブイベントを海外で積極的に展開。著書に『ゼロからでも始められるアイドル運営 楽曲制作からライヴ物販まで素人でもできる!』(コア新書:大坪ケムタ、田家大知著)、『10年続くアイドル運営術~ゼロから始めた“ゆるめるモ! “の2507日~』(コア新書:大坪ケムタ、田家大知著)がある。

田家秀樹が日本の音楽史を記録し続けてこられた理由

――大知さんは、ゆるめるモ!のプロデューサーを始める前、ご自身でアジポタというアジアのおもしろ情報を詰め込んだポータルサイトを立ち上げ、ライターとして活動していた時期もありましたよね。秀樹さんは、どうご覧になっていたんでしょう?

秀樹:アジポタは面白いなと思って見ていました。ネットを使って、アジアのことを書いたりして。「ああ、もうそういう時代なんだな」って。

大知:でも正直言うと、全然お金になってなかった。仕事って感じでもなかったですね。文章を書く仕事しか見えてなかったから、あまり深く考えずにそっちに進んだんですけど、「これ、自分に向いてるのかな?」って気づくまでに、すごく時間がかかりました。このままずっとやるのは違うかもしれないと思った頃に、就活で失敗して自殺する若者についてのニュースを見たことをきっかけに「世の中を救う」って方向に意識が向いていって。ももいろクローバーZさんに出会って、音楽でこういうことができるんだって思って、「じゃあアイドルを作ってみるか」って。気づいたら、音楽を“作る側”に来てしまっていた。前から考えたら、まったく想像できない人生です。

秀樹:僕はずっと第三者として音楽を外から見て書いたり語ったりしてきた。それが結果的に仕事になったという立場だから作る側の話を聞いても分からないだろうし、仮に何か言ってもきっとピントのずれたことになる。だったら黙っているしかないという感じで見ていました。アイドルの世界って、業界の中でも一番ドロドロして一番生々しくて、一番お金の絡む場所でしょうし。「なんで息子がそこにいるんだろうな」と不思議に思うことは今でもあります。

――確かにこれまでの文脈から考えると、意外な場所ですよね。秀樹さんは「記録し、批評する側」として音楽の物語を紡いできた。一方で、大知さんは「プロデュースし、作る側」へと進んだ。二つの役割がきれいにつながって見えます。

大知:長い時間軸で見ると、確かにそういう物語には見えますよね。

左から、田家大知、田家秀樹

――日本の音楽史を長年にわたって見続け、記録し続けてこられた秀樹さんが、大事にしてきたことは何だったのでしょうか。

秀樹:結果的に自分が面白いと思ったり、惹かれたり、「書きたい」と思った人たちが、ずっと活動を続けて現役でいてくれた。それがあったから、ここまで続けてこられたということに尽きると思います。じゃあ、なぜ彼らは、こんなに長く続けてこられたのか。やっぱり「年を重ねても聴ける作品」を残してきたからだと思うんです。いくつになっても人生の場面が変わっても、いろんな生活をしている聴き手に届く音楽を作り続けてきた。

――そうしたアーティストと並走してきた、と。

秀樹:並走はカッコ良すぎ(笑)。結果ですよ。一緒に走ってるとはおこがましくて言えない。たまたま、その時に書いたもの、喋ったものが、作った人の何かに響いた。「この人とは通じ合える」と思ってもらえた。それだけのことです。だから、全部一期一会。今回書いたものが面白くなければ次はないですから。

――そのために心がけてるようなことはあるんですか。

秀樹:「この人は何を考えているんだろう」という自分なりの仮説を立てることはしますね。それは時間がかかる。初めて聴くアルバムでも、最初から「いい」と思えるものもあれば、「さて、どうしよう」と思うものもある。でも、何度も聴いていくうちに、「あ、これを言いたいのかもしれない」そう思えてくる瞬間があるんです。そこまで行かないと話が訊けない。どこがいいのか、自分で見つけられないと、いいインタビューにはならないですね。最初は距離のあったアルバムでも、3回、4回、5回と聴いていくと何か見えてくる。そうすると、ちゃんと話せるところに辿り着く。そこに行くまでには時間がかかりますよ。それを楽しいと思えるかどうかですね。

田家大知が立ち上げた、ゆるめるモ!

――そういう意味で、大知さんのプロデュースしたゆるめるモ!を最初に聴いた時は、どんな感触だったんでしょうか。

秀樹:最初は、音楽そのものよりも、まずコンセプトを聞いたんです。「苦しかったら、逃げていい」。その思想をアイドルという形でやるという話を聞いた時に、これは、いいな、と思いました。無条件で。

――「逃げろ」というメッセージを、真正面から掲げるアイドルは新鮮でした。

秀樹:苦しい時に「頑張れ」じゃなくて、「逃げてもいい」。それをテーマにするのは、古典的でもあるし、同時に今だからこそ必要な言葉だとも思った。音楽的な細かいことは、正直よく分からないですよ。ニューウェーブなのかパンクなのかテクノなのか。バンドをやったこともないし。でも、新しいことをやってるなという感覚はありました。最初にライブを観たのは、LIQUIDROOMだったかな。「素人を集めて、よくここまでにしたな」って、率直に思いました。

――大知さん自身は、記録する側を経て、気づけば作る側に来ていた、という感覚ですか。

大知:本当に、気づいたら、そこにいた、という感じです。

――自分の中で、何かがガラッと変わった、という実感は?

大知:やっていることは、たぶん変わってるんでしょうけど、自分の中では、あまり変わってない感覚があります。もともと世界を回るバックパッカーとしての経験から、「日本社会だけが世界じゃない」「就職に失敗したから人生が終わるわけじゃない」。そういうことを、伝えたくて文章を書きたかった。若者の自殺のニュースを見て、「もっと別の選択肢がある」「こんなに楽しい世界がある」、それを必死に伝えたかった。「つらい時は逃げてもいいんだよ」というゆるめるモ!のメッセージも、根っこは同じだと思っています。手段が、文章から音楽に変わっただけ。「誰かのために何かをしたい」という点では、あまり変わってない。ただ、今回は「何もないところから、場を作る」「人が集まる居場所を作る」という意味で、完全に作る側になって、気づいたらものすごく大変なことをやってるなとは思います。人のためにって必死にやっていたら、気づいたらここに立っていた、という感じです。

――大知さんがやりたいことを形にしていく様子は、どうご覧になっていましたか。

秀樹:「大きくなればいいな」とは思ってました。ただ、大きくなるためには、乗り越えなきゃいけないことがいろいろあるでしょう。それは、作っている人じゃないと分からないことでもある。長く続けるやり方って、いくつもあるんですよね。目先をどんどん変えて、新しいものを提示し続けるやり方もあるし、一見あまり変わっていないようで、少しずつ変わりながら続いていく人もいる。どっちが正しいかは判断できない。「同じことを続けていていいのかな」と思う時もあれば、「いや、これを続けていけばいいんじゃないか」と思う時もある。それ以上は言えませんよ(笑)。

――大知さんは10年以上グループを続けてきていますよね。年齢を重ね、自分の感覚や世の中も変わっていく中で、グループとの向き合い方はどう変化していますか。

大知:根本の情熱や、やりたいことの芯はまったく変わっていないです。もちろん時代に合わせたチューニングは必要ですけど、それは表層の話で。ただ一つ意識しているのは、「このグループが、僕の情熱だけに依存する形になってはいけない」ということ。長く続けるためには、僕が年を取ったとか、体力が落ちたとか、そういうことがダイレクトに影響しない体制を作らなきゃいけない。だから、後継者を育てるとか、自分が前に出続けなくても回る形をこれからは考えていきたい。情熱がなくなった、ということは全然ないんです。今も普通にブンブン動いてますけど(笑)。でもそこに依存させたくない、という感覚ですね。

秀樹:作風はこの数年で、少し変わってきてるんじゃない?

大知:それはあります。最初はかなりコアな層に向けて、「ここだ」という一点に刺すような音楽を作っていました。それがちゃんと刺さった感触はあった。でも、このやり方を続けると、「この人たちにしか届かない」状態になる。それは先がないなと思ったんです。だから、ほんの少しだけずらす。でも、ずらしすぎると全然別のものになってしまう。そのギリギリのところを探りながら、だんだん作風がマイルドになったり、聴きやすくなった部分はあると思います。ただ、「J-POPや歌謡曲の文脈の中で、今までにないものを作る」という野心は、まったく変わっていない。少数の人にだけ分かればいいという姿勢では続かない。だから、分かりやすさの中に新しいものを混ぜていく。その結果として作風が変わって見えるんだと思います。

秀樹:メジャーに行くかどうかという選択に迷った時期もあるんでしょ?

大知:結果的には、そこまでリアルじゃなかったのかもしれないけど話が出たことはあります。ただ担当者の熱意に依存する部分が大きくて、その人が異動でいなくなると話も消えてしまう。そういうことも多かった。「絶対に行かなきゃいけない」という感覚はなかったし、今でも機会があれば選択肢としては考える。もし今後、チームが変われば、多少は作風が変わることもあるかもしれないですね。

秀樹:ここまで来てみて、「メジャーに行かなくてよかった」と思うことはある?

大知:どうなんでしょうね。行って、失敗しそうになったケースもあったし、周りを見ていても、「行って本当によかったか?」と感じるグループもいる。行っていれば行っていたで良かったこともあったのかもしれない。正直、どちらが正解かは分からないです。

秀樹:アイドルにとって、「メジャーに行く」以外の生き方ってどれくらいあるんだろう。

――今も続いているグループは必ずしもメジャーだから続いている、というわけでもないですよね。

大知:本当にそうだと思います。続くグループは続くし、続かないところは続かない。そこに、単純な答えはないですね。

――大知さんのように“諦めずに続ける人”がいるかどうかで、グループの寿命は決まる気がします。シンガーソングライターやアーティストは、年齢を重ねることで成熟が作品に反映されていくけれど、アイドルは少し事情が違う。メンバーも入れ替わるし、若さをパッケージしてきた側面もある。年を重ねれば重ねるほど良くなる、という構造でもない。

秀樹:その話でよく例に出るのが、松田聖子さんなんですよね。松本隆さんがよく言っていたんですけど、松田聖子は自分の年齢より“少し先”の歌を歌ってきた。「青い珊瑚礁」みたいな無垢な青春時代から、少しずつ大人の女性の歌へ移っていって『瑠璃色の地球』に行き着く。歌い手の年齢とアーティストとしての成熟という課題が、常に“ちょっと先”に投げられていた。松本さんはそれを「聖子の少し先に石を投げ続けた」って言ってました。でも、そういう成長をきちんと辿れたアイドルって松田聖子くらいでしょう。ゆるめるモ!が変わっていくのか、あるいは同じ歌を歌い続けていくのか。そこは分かれ道になるのかもしれないね。

大知:メンバーが入れ替わるという問題はあります。でも、ありがたいことに毎回この“船”に乗ろうとしてくれるメンバーが集まってくれる。だから、メンバーチェンジはありつつも、古い曲も歌うし、グループとしてはそこまで大きくは変わっていない。ただ怖いのは、僕が年を重ねて、本来は「若い人を救うための船」なのに僕の感覚だけで進んでしまうこと。それは絶対にやっちゃいけないと思っています。「俺らの時代はさ」みたいな、おじさん感覚にはならない。今のメンバーが何にグッとくるのか何をやりたいのか、そこにちゃんと耳を傾ける。全部を自分でやるという発想はもうなくて、船長もいつか引き継がれていけばいい。理想はメンバーもスタッフも変わっていっても、「船の目的は変わらない」という状態です。

秀樹:「船」というのはいいね。

サブカルチャーとメインカルチャーの違い

――そういう意味では、大知さんが立ち上げた会社「音楽で君を守る」は、学校を作るという構想も持っているんですよね。

大知:「音楽で君を守る」はあくまで僕の信念を掲げる会社で、ゆるめるモ!自体は別の会社に所属していて、僕は業務委託という形。音楽を軸にした学校づくりは、福祉とも絡めながら少しずつ進めていければと思っています。「音楽で、君は最高だ」と伝えるプロジェクトで、もう少し形になったら、ちゃんと話せる時が来ると思います。屋号としての信念、旗の位置は変わらない。

秀樹:音楽業界って基本的に「選ばれた才能を見つけて、売る」ことしか考えてこなかったし今もそうでしょう。でも、音楽が好きな人の大半は「選ばれていない側」なんですよね。その人たちが音楽とどう関われるのか、音楽でどう生きていけるのか、業界はあまり考えてこなかったんじゃないかな。選ばれなかった人たちの側に一つの“場所”ができれば、音楽の伝わり方も違う形になると思う。アーティストは生き残ってもスタッフは生き残っていない、というケースは本当に多い。あんなに売れた現場にいた人たちが、今、何をしているのか分からない。中には同じ人たちが変わらずに関わり続けている例もあるけど、それはごく稀です。現場の大変だった人がなかなか報われない。「選ばれなかった人たち」を、音楽でどう救うのか」。その具体性をどうやって作れるかが、一番難しい。大変だよ。本当に大変。

大知:どこまでできるかは分からないけど、それでも、できるだけ多くの人を救えたらいい、という気持ちはあります。

――お二人とも、いわゆる“中心”ではなく、こぼれ落ちてきたところだったり周縁に視点を置いて活動されてきた。その姿勢に僕は一番共感します。それが「サブカルチャー」という言葉なのか「アンダーグラウンド」という言葉なのかは分かりませんが、そこを見続けてきたお二人だからこそ、信頼できるし、近い気持ちでいられる。

秀樹:そういう意味で言うと、サブカルチャーとメインカルチャーの違いを、今あらためて定義するとしたら、メインカルチャーは「結果としての数字」で動く世界、サブカルチャーは「一人ひとりの中に、何が残るか」で動いてきた文化、ということになるのかもしれない。

――秀樹さんは、サブカルチャーを戦後から一気にまとめる、かなり大胆な試みを番組で行われましたが、実際、サブカルチャーが“サブ”として顕在化してくるのは、いつ頃なんでしょうか。

秀樹:それは60年代ですね。というのも、メインカルチャーが成立しないとサブカルチャーも成立しないんですよ。50年代というのは、そもそもメインカルチャーが存在していなかった。極端に言えば、日本そのものがサブカルチャーだった。日本の中で「面白い」と思われたものは、全部サブカルチャーだった状態。戦後すぐ、GHQによる占領期があって米軍が文化をコントロールしていた。伝統的なものや戦前の価値観は否定されて新しいものしかできなかった。その結果、アメリカから入ってきたジャズやカントリーといった音楽が一斉に花開いた。昭和20年代の音楽がとても面白いのは、「メインカルチャーがなかった」からなんです。絶対的な中心みたいなものが存在しなかったから全部が自由だった。でも時代が進んで、メインカルチャーが出来上がり、業界が近代化され権利関係が整理されて、お金が大きく動くようになると、今度は「メインが扱わないもの」が出てくる。それが、サブカルチャーの始まりですよね。その違いがはっきり分かれてくるのが、60年代後半から70年代だった。

――2025年現在、メインカルチャーとサブカルチャーの境目がすごく曖昧になっているなと感じていて。

大知:そうですね。僕も、小さい頃に感じていたような、「これに対抗する」みたいな体制は今の時代にはあまりないと思っていて。ああいうモードで行くと、誰も共感しないだろうなっていう感覚は正直心のどこかにはあります。だから、あまりそれをあからさまに出さないようにはしています。

秀樹:今はもう人間の力ではどうにもできないものが、あまりにも多い。だから、逆に言えば、個人の力に立ち返るしかないのかなと思う。その方が、むしろちゃんと届くんじゃないかな。

大知:父はずっと「一人でペンで戦ってる人」みたいな見られ方だったわけですよね? プロデュースしてほしいとか、そういう話はなかったの?

秀樹:プロデュースみたいな話はほとんどなかったよ。仮に来てたとしても、やらなかったと思うけど。だって経験もないし分からない。

大知:でも、長く見てきてるから、「こういうの、今の時代だったらいいのに」とか、「こういう人、あんまりいないな」とか、そういう視点はあったんじゃないですか。

秀樹:それはあるよ。でも、それを人を動かして、どこかと組んで形にするとなると、作れる自信がない。

大知:自分が作らなくても、この作家とこの作家を組み合わせて、みたいな発想は?

秀樹:思うことはあるけどうまくゆくと限らないし。プロデュースって本当に大変だと思うよ。イチローの言葉じゃないけど「ヒット出来るのは3割、7割は失敗」って。その失敗を引き受けるのって、簡単なことじゃない。失敗の側に回る可能性の方が、圧倒的に高いわけだから。

――僕も全く同じことを感じます。その人の人生をダメにしてしまうかもしれない。それぐらい重くて、責任のある仕事だと思います。

大知:今お二人の話を聞いていて、もしかして自分は無責任なのかなって思いました。僕はそこまで考えずに、やらなくちゃいけないと思うとやっちゃうだけなんですよね。そこまで深く考えてから動けていたかって言われると、どうなんだろう。

秀樹:でもね、「やっちゃう」っていう力が大事なんだと思う。ともかくやりたい、作りたいっていう衝動が新しい何かを生み出すことは間違いないわけで。それはそれで全然いい。ただ「やりませんか」っていう甘い言葉にその気になって後で後悔する方が多い気もするし。簡単にはできないかなという感覚ですね。

大知:結果的には、そうなのかもしれないですね。軽い気持ちでアイドルを始めて、すぐにいなくなってしまう人たちを、たくさん見てきたので。自分がそこまで考えていたかは分からないけど、少なくとも信念だけは強かったのかなとは、後から思います。

父から息子へ、息子から父へ

――こういう機会なので、それぞれに激励の言葉をいただけますか? まずはお父さんから大知さんへ。

秀樹:ともかく健康で、きちんと経済的に成り立たせて、少しずつでも世の中に認められていくといいなということです。音楽で何かをやりたい、何かを伝えたいということ自体は素晴らしいことだし、むしろ誰かが言い続けなきゃいけないことだと思う。「音楽で君を守る」みたいにストレートな言葉を掲げたら、当然いろんな反応が返ってくるでしょう。でも、それも全部受け止めた上で、それなりでいいからちゃんとやっていってほしい。……難しいね、言葉にすると。

大知:ありがとうございます。僕は、自分が授かった宝物だと思っているんですが、例えば一杯のコーヒーを見ても、ちょっとだけ違う角度から見たり、語れたりするんです。自分で言うのは恥ずかしいですけど、その“ちょっとしたズレ”が、面白さにつながっている気がしていて。しかもそれがあまり時代に依存していない。だからこの先も、自分なりの面白い視点で、いろんなものを出していけるんじゃないか、そう思っています。それはやっぱり、生まれ育った環境がかなり世間と違っていたからこそ授かった視点なんだと思うんです。だから本当に、そういう視点を“育てる環境”を作ってくれて、育ててくれて、ありがとうございます。本当に。もしすごく真っ当な家庭で、真っ当に育っていたら、このものの見方は絶対に身についていなかったと思います。

秀樹:そう言ってもらえると、救われますね。でも、仲間や味方は、たくさんいた方がいいよ。

大知:それは、大事にしていきます。

秀樹:そういえば、今日は海外の話をあまりしなかったね。

大知:確かに。海外は今、自分の中ではライフワークの一つで。「みんなを海外に連れていくぞ」みたいに考えてる人はあまりいないと思うけど、これは自分がやるべきことだと思って、異常とも言える情熱を感じながらひたすらやっています。でもそれも父が台湾で図書館にCDを寄付して、そこから関係が生まれたりしているのを見てきたからこそ自然と背中から受け取ったものなのかもしれない。異文化に触れることで世界が広がっていくことの面白さ。それを、気づいたら自分もやっているんです。

秀樹:僕は台湾の清華大学にCDを2万枚寄付してるけど、海外で日本の音楽のCDがあれだけ揃っている図書館はたぶん他にないと思う。実は生まれて名前を考えていた時に「亜樹男(あきお)」という案もあったんです。東南アジア反日武装戦線なんて言葉が飛び交っていた時代、日本がアジアの中でどうあるべきかを多くの人が考えていた。日本はアジアで尊敬される国であるべきだし、そこに向き合って分かり合える関係を作る、そういうところに立つ男になってほしいと。文字面が良くないんでやめたけど(笑)。

大知:結果的に“亜樹男”的な要素は僕の中に残っている気がしますね(笑)。

――ちなみに、大知という名前には、どのような意味を込められているんでしょう?

秀樹:大いなるを知る。“スーパーノウレッジ”という言葉からですね。人間の力を超えた大いなるものが世界にあって、それを感知できる人間であってほしい。そういう存在を意識できる人であってほしいという願いでつけてますね。

大知:いろんなこと知りたいとか、アジアを繋げるぞという両方の意味、そのどちらも父から授かったんだと思います。

――今日だけで話し足りないことも多いと思いますので、ぜひまたこの対談を行わせていただける日を楽しみにしています。

秀樹・大知:また機会がありましたらぜひ!

■リリース情報

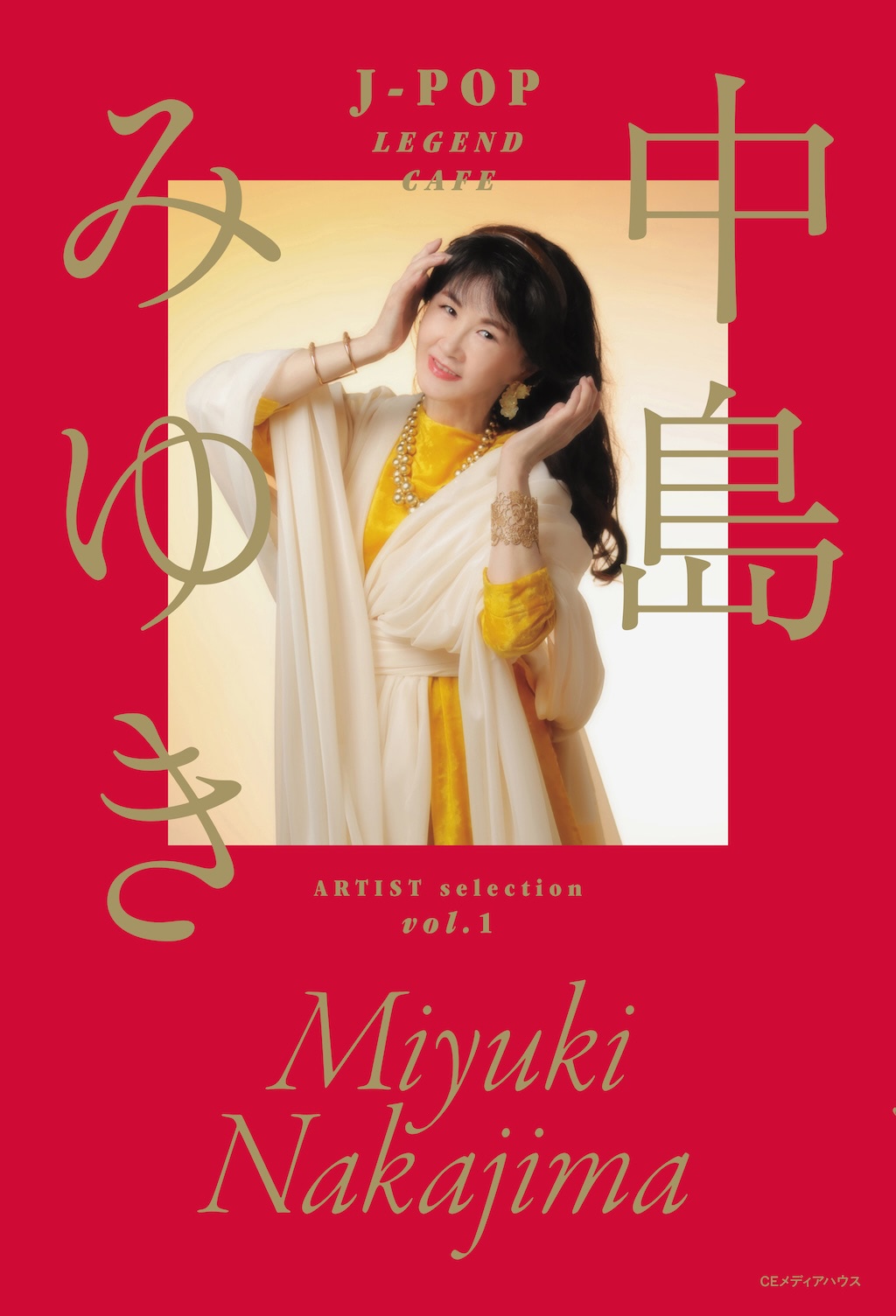

音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるFM COCOLOのラジオ番組「J-POP LEGEND CAFE」が書籍化!

「J-POP LEGEND CAFE」 ARTIST selection Vol.1 中島みゆき

2025年12月発売予定

予価:2,200円(税込)

発売元:株式会社CEメディアハウス

Amazon URL https://www.amazon.co.jp/dp/4484221462

ゆるめるモ!イマーシブライブツアー「ろくろ首の泥棒逃走記-あなたの虚無をいただきます-」

2026年2月11日@大阪・STARBOX

2026年2月21日@仙台・SpaceZero

2026年2月22日@茨城・水戸SONIC

2026年2月28日@東京・渋谷Veats

2026年3月1日@兵庫・太陽と虎

ゆるめるモ! Official HP:https://youllmeltmore.fanpla.jp/

田家大知 X:https://x.com/TaichiTake