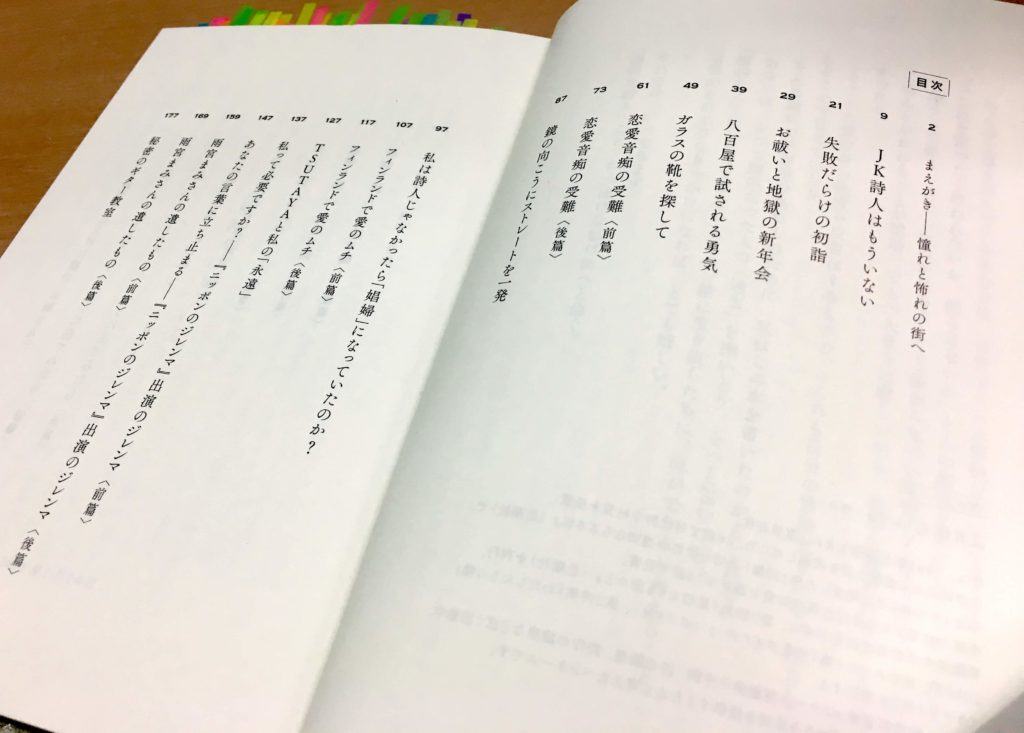

18歳で「中原中也賞」を受賞し、 JK(女子高生)詩人という形容をされることも多かった詩人の文月悠光が、現実に向かいあった体当たりエッセイ集『臆病な詩人、街へ出る。』。コラムサイト『cakes(ケイクス)』に連載していたエッセイに、書き下ろしエッセイ「臆病な詩人、 本屋で働く。 」の前後篇2篇を追加した全25編には、初詣から、近所の八百屋、 詩人を売りに挑戦したアイドルオーディション、 さらには好奇心で生まれて初めて行ったストリップ劇場まで、彼女が街に出て体験したこと、そこから考えたこと、想ったことまでが描かれている。

自意識過剰。文月は自分自身のことをそう語る。このエッセイは、自意識過剰すぎて近所の八百屋に行くこともできなかった文月が、自身のエピソードを語ることで、自意識過剰で行動できない人間の考え方や行動をすくい上げた「全自意識過剰にとってのバイブル」だ。かくいう筆者も「自意識過剰」の1人。近所の八百屋にも行くことができないだけに、文月の行動にいちいちハラハラしてしまった。そんな文月に本書ができるまでのこと、そして自意識過剰との付き合い方について話を訊いた。

インタヴュー&文:西澤裕郎

目の前の人と対等に向き合っているとは言えないなって

──『臆病な詩人、街へ出る。』には、たくさんの共感ポイントがあったんですけど、自分とは違うなと思った点もあって。文月さんは「現実と向かい合うのが怖かった」ことがきっかけで詩を書きはじめたわけですけど、僕の場合はミュージシャンに自分を重ね合わせてライヴで熱狂するなどして怖さを解消しようとした過去があって。文月さんはどうして表現という手段を選ぶことを選んだんでしょう?

文月悠光(以下、文月):自分自身では「書くことを選択した」という意識はあまりないんです。アーティストのライヴに行って熱狂するっておっしゃっていましたけど、私は何かに熱狂できる人がうらやましくて。もちろん、私も好きなアーティストもいますし、好きな作家さんの本を熱中して読んだ記憶はあります。でも、ある程度大人になったときに、醒めるというか、言っても違う人間だしみたいに感じてしまって。過剰に対象物に没入したり、自分を重ね合わるっていう行為ができなくなってしまったんです。それよりも、自分の内側にわだかまっているモヤモヤした気持ちを、作品という形で人に対して届けられるのがよかったんだと思います。

文月悠光『臆病な詩人、街へ出る。』

──直接相手と話してコミュニケーションをとるのではなく、結果的に作品を通して相手とコミュニケーションをとることに繋がっていったと。

文月:この本にはいろんなエピソードが集まっているんですけど、その中でもチョーヒカルさんとフィンランドを旅する話が顕著で。人と話しているときに、私は「あなたはどうですか?」っていう打ち返し方がすぐにできない。自分がどう受け止めたのかを自分自身の言葉で探りにいっちゃうというか、内にこもって考えちゃうんです。その間、相手は置き去りになってしまう。そう考えると、本を通して読者が言葉を目で追ってくれることに助けられてきたんです。今みたいに一対一でしゃべっていても、文字ほどの没入度はないじゃないですか? 口頭の言葉だと、すぐに答えを出さなければと焦ってしまうけど、書き言葉だとゆるやかに自由に語れる。だから基本的には、自分が外部に対して熱狂できないから、自分の内側を掘るために文章を書きはじめたんだと思います。

──この本には自意識過剰な文月さんのエピソードがいくつか出てきます。読みながら、自分も自意識過剰なところがあるなと思うことがあって。例えば、僕はアイドルの握手会には並べない。女の子と握手している姿を見られるのが恥ずかしいというか。誰も気にしていないと思うんですけど、自分のなかで気にしちゃう。

文月:ストリップの回(ストリップ劇場で見上げた裸の「お姉さん」)でN氏(※担当編集者)が、ストリッパーさんの特典会に並ぶじゃないですか? 私に対してお手本を示そうと頑張ってくれていたと思うんですけど、お客さんの対応に慣れていない新人の踊り子さんの列に並んでチェキを撮って「素晴らしかったです」って熱い想いを伝えていて。その背中を遠くからみつめながら戦々恐々ですよ(笑)。私はあんなことできないと思ってしまった。結局、キャリアの長い踊り子さんに助けてもらうような形でチェキを撮りに行って、自分なりに満足はしたものの、軽く敗北感というか、目の前の人と対等に向き合っているとは言えないなって。……なんか反省会みたいになっちゃいますね。

──あははは。そういうものだと思って並べばいいのに、なんでそれができないんでしょうね。

文月:やっぱり、自意識過剰なんでしょうね。

小さな「気づき」を重ねていくことが、ゆるやかな魔法

──自意識過剰がゆえに向き合ってこられなかったことに挑戦するというのが、この本のテーマですけど、これらの経験を通して自分が変わった実感はありますか。

文月:この本のあとがきにも書きましたけど、これまでは自分のことを決めつけすぎていたんです。たしかに臆病な部分もあるし、世間一般の26歳と比べて苦手なことは多いですが、いろいろ挑戦していく中で、それは自分の一面にすぎないんだなということがわかってきた。こういう場面だったら私でも積極的になれる、むしろ得意かもしれないと感じることも何回かあって。始める前まで恐れていたことが、実際人と向き合ってみると対話が成り立ったり、意外とうまく対応できている自分に気づかされた。だから、なんでこのときはうまくいかなくて、あのときはうまくいったんだろうと、ぐるぐる思案しては書くの繰り返しでした。そういう往復運動の中でできた本かな。自分は変わらなくちゃいけないと思い込んでいたけど、本人の意思と無関係に変わっていってしまうし、無理に臆病さを克服しようとしなくていいんじゃないかって。魔法のようにガラリと変身できたらいいなと思っていたけど、自分自身の意思や、他の人のなにげない言葉で小さな「気づき」を重ねていくことが、ゆるやかな魔法なんだろうなって。ささやかすぎて普通はなかなか気づかないものを掬いとろうと頑張った結果、この本が生まれたんだと思います。

──八百屋さんの話(八百屋で試される勇気)があるじゃないですか。近所の八百屋さんで買い物をするというレベルの高さって、たしかにありますよね。

文月:値段が書いてなかったりするじゃないですか? これいくらなんだろう… みたいな(笑)。聞けばいいのに聞けないんですよね。

──でも、いまは近所の八百屋さんも行けるようになったそうですね。

文月:行くことは増えましたね。ただ、「今日は調子がいいから行けそうだな」みたいに、自分のコンディションを確かめてから行くようにしています(笑)。

──あははは。その根底には、相手と仲良くしたい気持ちがあるんですかね。

文月:うーん、でも懇意にするのは怖くないですか? お客さんという立場の中で守られながら買い物をしたい気持ちはまだあります。いま、本屋さんで働いているんですけど、すごく不思議なんですよね。本屋さんって、本を買う場所だと思うじゃないですか? なのにお客さんがその目的外のことを話していったり、親子連れがトイレを借りるまでにもドラマがあったりして。お店という場では、目的外の出来事が発生するんです。それを隅っこで観察したり、ときに自分も介在したりするのがおもしろいなと思って。

──本屋さんで働き始めて、他に気がついたことはありますか。

文月:私は普段、文芸書の棚を見て回ることが多かったんですが、本屋さんにはビジネスの棚もあれば、資格書の棚も、辞書の棚もあるんですよね。自分はお店の常連のつもりだったけど、立ち寄らない場所がたくさんあるんだなと思ったんです。それこそ、いま担当している週刊誌とか幼年誌の棚とかは、自分がお客さんだったときに一瞥もしなかったような棚で。それを一生懸命作ることで、自分の興味の範囲を拡張されている感じはありますね。あと本といえば物語だと私はずっと思っていたんですけど、実用的な側面のほうが一般的には強いんだなって。お年寄りが脳トレの本とか買って行くのを見ながら、詩のクロスワードとか作れないのかなって考えたりしました(笑)。家の近くに本屋さんがあるからこの本屋さんに来ましたって人たちが多いので、生活の背景が見えておもしろいですよね。

書き手としてはすごく希望になりましたね

──この本を読んでいて意外だったのが、文月さんは評価が低いとメラメラ燃えるそうですね。

文月:落ち込むパターンのときと、メラメラ燃えているパターンの両方あります。落ち込むってことは、ある種その評価に当たっているところがあるからで。逆に何の根拠もない罵詈雑言は、むしろ起爆剤になりますね。でも、私は意外と打たれ弱いというか、めげやすいところもあって。人の悪意をわりと素直に受け取ってしまうタイプなんです。「この人から見たら、私の印象は確かにそうだろうな」と一旦納得してしまうんですよ。悪い印象を覆そうとは思わないけど、そのことがただ悲しい。

──的確に書いてあるものにかんしては、堪える部分が大きいと。

文月:その人が生きている世界においては、それが真実なんだろうなと思わせちゃうくらい強い言葉で悪く言われると、傷つきますね。作品を好きでいてくれる人たちの中にとどまっていれば、そんなことを言われる機会もないわけじゃないですか? でも、いざテレビに出た途端、詩人がどういうものか知らない人だったり、私の作品を読んだことのない人にあれこれ言われる。そういう場所に身を置くことは怖さもあるけど、同時に可能性も感じていて。存在を知ってくれる人や詩に興味をもってくれる人が1人でもいてくれたらいいなって。本に「懲りずに出続けるだろう」って書いたのはそういうことです。

──話を聞いていると、文月さんは打たれ強いのか弱いのかわからないですね(笑)。

文月:でも一回はズトーンと落ちますね。あと、試されている感覚が苦手っていうのは共通しているかもしれないです。例えば、ミスIDのように自分の力を試したいと思って参加して、ある程度自分の意思でコントロールできる状況だったらいいんですけど、テレビってまったくコントロールが効かないし、どういうふうに編集されるかもわからない。生放送だったらなんの準備もできないし、ボロがでたらそのまんま流れちゃう。今までも名前や顔は出ているけど、ググらなきゃわからないくらい密やかに書いてきて、詩の世界だけで守られてきたのが、そういうわけにもいかなくなってきた。そういう狭間の中で2年間、この本の元になる連載をcakesさんで書いていたんですね。連載がはじまったときは、Webでエッセイを書いた経験もそんなになくて、本当に隔週で書けるのかなと思っていたんですよね。全然書けなかったんですけど(笑)。

──あははは。詩を書くのと、エッセイを書くのでは、使う脳みそが違うんですか?

文月:エッセイの連載をはじめるとき、読者を楽しませるためにたくさん嘘をつかないといけないのかなと思って。事実と異なることを書いてでも盛り上げないといけないと感じて、それがすごくプレッシャーだったんです。でも、意外と嘘をつかなくてもおもしろくなった。エッセイも、詩を書くときの脳みそを使っている部分もけっこうありました。あまり書き方を大きく変えた感覚はないですね。

──以前、文月さんに取材させてもらったとき、意味が理解できなくても、詩はそのまま読めばいいんですよって言われて、すごく気持ちが楽になったんです。今回のエッセイは、リズムよく、テンポよく、とても読みやすかったです。

文月:詩の場合は著者本人に構成や細部も任されていて、あまり編集の人が口を出すことは少ないんですけど、エッセイに関しては編集さんの意見もいただいたり、WEB媒体で読まれることを前提にして構成を組んだものもけっこうありますね。でも、別にネットに最適化された文章でもないかなと思っていて(笑)。それでも読者がついてきてくれることに、感動しました。Webでこんな長い文章誰が読むんだろうっていう後ろ向きな気持ちではじめたけど、それを自主的に楽しんでくれる人たちが思っていた以上に多かったのが、書き手としてはすごく希望になりましたね。

過去に書いた自分の言葉が追いかけてくる

──人それぞれ好きな話があると思うんですけど、僕はチョーヒカルさんの話が印象的でした。これだけズバっと相手のいいところ、直したほうがいいところを指摘してくれる人ってなかなかいないじゃないですか。でも、そのおかげで気づくことも多いわけで。文月さんのキーパーソンになっているのかなって。

文月:チョーさんと普段飲みに行っても、あまりこういうことを言われたことがなくて(笑)、二人で海外に行くタイミングだったからこそ伝えてくれたんでしょうね。チョーさんの発言って、いつも正論なんですよ。それをぶつけられて、たしかに正しいんだけど… ってぐにゃぐにゃ、もやもや悩む自分もいて。旅という環境の変化によって、彼女と自分は決定的に違うと気づかされた。それって怖いことでもありますよね。相手との違いを受け入れて、自分のいいところも悪いところをつぶさに見ていく。だから言われた瞬間は苦しかったんですけど、彼女のおかげで、自分に対して全肯定することも全否定することもなくなりました。以前は誰かと比較して「私はダメだ」と簡単な二元論で自己否定していましたが、チョーさんはそれをしない。他人に対しても、自分自身に対しても丁寧に向き合う人。そこは自分も取り入れたいなって。彼女のおかげでだいぶ楽になりました。

──そういう経験をへて、自意識過剰な自分とはどう付き合おうと思っていますか。

文月:この本では、恋愛相手をはじめ、他者から「試される」ことへの恐れを描いています。でも「そこは『試される』ではなく、『認めてもらう』って考えればいいのでは?」と男友達から言われる場面があって。すごくはっとしたんですよね。たしかに、自分の価値を誰かに決められちゃうことが怖かったんですけど、もしかしたら意外に認めてもらえるかもしれないし、自分自身も相手を受け入れたり認めたり、確認し合う場でもあると思って。そういうふうに考えれば、そこまで恐れることでもないのかなと思いつつ、いまも怖さはあります。どう向き合おうとしているのかは、まだまだ考えが往復していますね。

──自意識過剰さをあえて見てみぬふりをするのも、ひとつの手なのかなとも思うんですよ。例えば、キャバクラに行くのも滑稽な行為じゃないですか?

文月:滑稽なんですか? 私もほしいですよー! 女性の遊び場ってホストクラブくらいしかないじゃないですか。キャバクラくらいカジュアルな遊び場があれば行ったらいいじゃないですか?

──でも、冷静になって考えたら、高いお金払って女の子と話して浮かれて、何やっているんだろうってなると思うんですよ。だからこそキャバクラで楽しめる人はうらやましいなと思う部分も多くて。自分だったら、その滑稽さを気にして、楽しむことに対して躊躇しちゃう。

文月:自分が滑稽だと思ったらすごくつらいですけど、その場で正解とされている役割をうまく演じる一種のゲームとして捉えれば、「敢えて行ってみる」のも手かもしれません。岸本(佐知子)さんがこの本の帯に「これはコントローラーのないRPG」とコメントを寄せられていますが、苦手なこと、向き合うのに躊躇してしまうようなことを敢えて実践して、後から書いてみる。ゲームっていうと軽々しくなっちゃうかもしれないですけど、一種の冒険ですよね。

──RPGの場合はボスがいて倒す目的がありますけど、自分の滑稽さを乗り越える必要はあるのかなとも思うんですよね。

文月:ああ、乗り越えに行く自分が嫌いじゃなければいいと思うんですよ。乗り越えた末に、「こんな自分は嫌だ」と思ったら次は行かなきゃいいし、「あ、こういう自分もいたんだ」と発見して嬉しくなるかもしれない。私がストリップ劇場に行ったとき、踊り子さんとボールを投げ返したり手を振ったり、普段の自分だったら考えられない積極性を発揮して。そのときに「恥ずかしい」というより、「こういう自分もいたんだ、なるほどね」と思えて、自分の引き出しが増えた感覚はありました。

──どうしても聞きたいというか言いたかったんですけど、「実は付き合っている人がいた」って書いてあって、それがKさんだったときびっくりしました。てっきりNさんだと思っていました。

文月:ええ!? そういう読み筋は初めて聞きました(笑)。

──絶対にNさんかと思っていたんですよ。

文月:本人を知らない人が読んだらそう読めるのかもしれないですね。Kさんごめんなさい(笑)。しかし他の人の口から、自分の書いたものの話を具体的にされると、どきっとします。この本の中に、テレビ番組のディレクターさんとの打ち合わせで「私は詩人じゃなかったら「娼婦」になっていたのか?」の一部分を読み上げられる場面があるんです。自分が心細くなって逃げ出しそうになると、過去に書いた自分の言葉が追いかけてくる。あなたはこんな風に勇ましく書いていたじゃないですか? 実際どうなんですか? って。恋人との別れの話も、Kさんについて書いていた言葉が、結果自分を追いかけてきた。それは連載ならではというか、あまりオチを考えずに一つ一つの話を書いていったからこそ計算なく生まれてしまったことでした。雨宮さんの話もそうですし。過去に書かれた言葉に奮い立たされたり、勇気をもらったり、言葉によって動かされているなと思うことは多いですね。そうして揺らいだ心をまた言葉によって留めていく。その運動によって出来上がったエッセイ集だと思います。

詩人。1991年北海道生まれ、東京在住。中学時代から雑誌に詩を投稿し始め、16歳で現代詩手帖賞を受賞。高校3年生のときに発表した第1詩集『適切な世界の適切ならざる私』(思潮社)で、中原中也賞、丸山豊記念現代詩賞を最年少18歳で受賞。早稲田大学教育学部在学中に、第2詩集『屋根よりも深々と』(思潮社)を刊行。2016年、初のエッセイ集『洗礼ダイアリー』(ポプラ社)、第3詩集『わたしたちの猫』(ナナロク社)を刊行する。NHK全国学校音楽コンクール課題曲の作詞、詩の朗読、詩作の講座など広く活動中。〈文月悠光〉は、14歳のときに詩を投稿するために考えたペンネームです。

・Official HP

.jpg)