アーティストが抱えている、アーティストならではの悩み。メンバーやスタッフに相談するのは気まずかったり、カウンセリングに足を運ぶことができないアーティストも少なくないんじゃないでしょうか? 同じように、アーティストを支えるスタッフや関係者においても、どうやって彼らをサポートしたらいいのかわからないという状況もあるかと思います。

そんなアーティストや彼らに関わる人たちに向けた連載がスタートです。

アーティストたちが抱える「生きづらさ」を探った書籍『なぜアーティストは生きづらいのか? 個性的すぎる才能の活かし方』で、現役精神科医師の本田秀夫とともに創作活動を続けるためにできることを執筆した、産業カウンセラーでもある手島将彦が、カウンセリングについて例をあげながら噛み砕いて説明していきます。

アーティストが抱える悩みが解消される手助けになることを願っています。

■書籍情報

タイトル:なぜアーティストは壊れやすいのか? 音楽業界から学ぶカウンセリング入門

著者名:手島将彦

価格:1,500円(税抜)

発売日:2019年9月20日(金)/B5/並製/224頁

ISBN:978-4-909877-02-4

出版元:SW

自らアーティストとして活動し、マネージャーとしての経験を持ち、音楽学校教師でもある手島が、ミュージシャンたちのエピソードをもとに、カウンセリングやメンタルヘルスに関しての基本を語り、どうしたらアーティストや周りのスタッフが活動しやすい環境を作ることができるかを示す。また、本書に登場するアーティストのプレイリストが聴けるQRコード付きとなっており、楽曲を聴きながら書籍を読み進められるような仕組みとなっている。

Vol.2 「俺の話を聞け!」〜『傾聴』が大事

クレイジーケンバンドに「タイガー&ドラゴン」という曲があります。

https://www.youtube.com/watch?v=US8zoKCxFO4

この曲のサビの〈俺の話を聞け!〉という言葉がとても印象的なのですが、カウンセリングではとにかく「相手の話を聴く」ことが重要です。カウンセリングにはとても多くの理論や技法がありますが、どの立場であっても、基礎として「傾聴」が重視されています。

傾聴は、コミュニケーションを通じて相手を理解しようとする行為ですが、「相手を理解する」方法はだいたい次の3つに分けられます。

1つ目は、相手の年齢・職業・地位・学歴・健康状態など、本人や第三者から得られた情報・データを理解する方法です。履歴書やカルテを読むような感じで、客観的ではありますが、どうしても表面的な理解に留まってしまいます。

2つ目は、自分の「準拠枠」で相手を理解する方法です。準拠枠とは、自分の経験や価値観、知識、思考などの枠のことで、日常的にはこれを通してコミュニケーションが行なわれることが多いのですが、気をつけないと、相手を理解するというよりも、単なる決めつけになってしまうことがあります。

そして、3つ目が「傾聴」です。これは、自分の準拠枠から離れて、相手の話を共感的に聴くことです。これが先述したとおり、カウンセリングではとても重要になります。

「来談者中心療法」を提唱し、現代のカウンセリングに多大な影響を与えたカール・ロジャーズは、傾聴の基本的態度に以下の3つの条件をあげています。

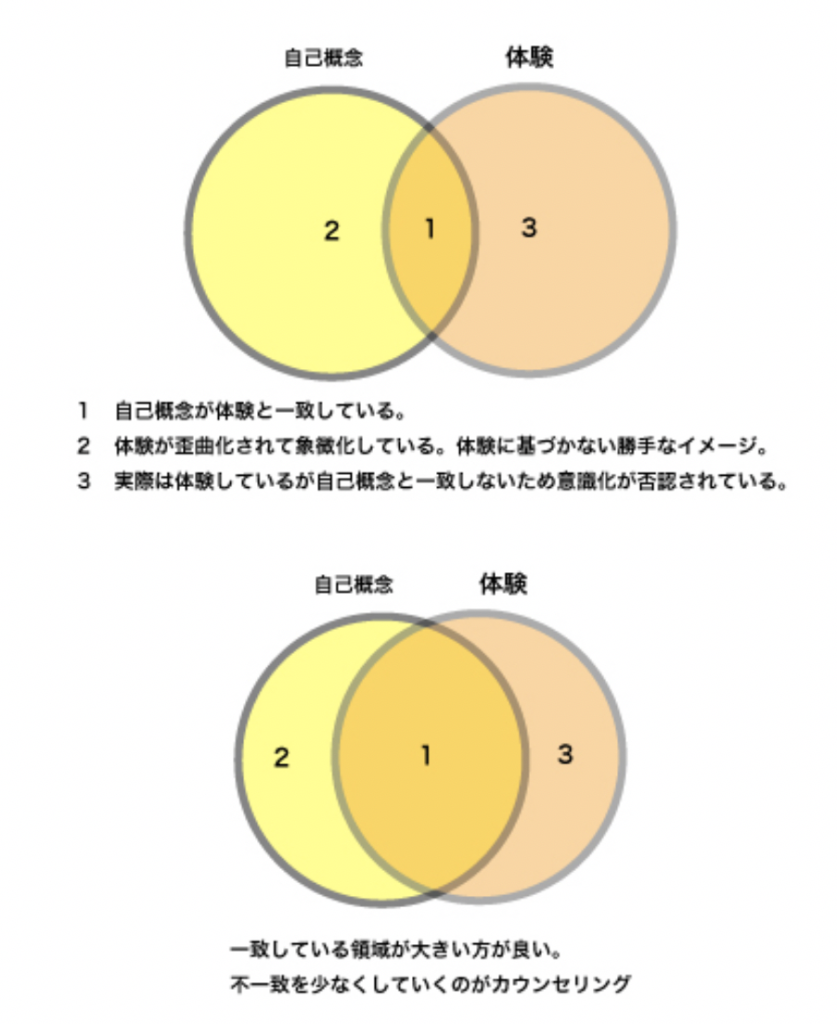

1. 自己一致

自分が実際にできること、経験という現実と、自分が自分で思っているイメージ(自己概念)が一致していること。カウンセラーは自分の内面の体験に気づき、それをありのままに受け止め、自分の意識を否定したり歪曲したりしないでいられなければなりません。逆に、クライアント(相手)は、これが一致していないために、不安と葛藤の中にいます。先ほどの『タイガー&ドラゴン』の歌詞の〈背中で睨み合う虎と竜じゃないが、俺の中で俺と俺とが闘う〉ように、不一致の状態です。

2. 無条件の肯定的配慮

前回のコラムで「無条件に受入れること」という言葉が出てきました。文字通り、相手をそのまま受入れることです。その人の考え方や行為が容認できなくても、自分の準拠枠から離れて、評価したり条件を付けたりせずに、相手のあらゆる側面(肯定的な面も否定的な面も)、選択することなく、すべて大切な意味をもつものとして、積極的に関心を向けるということでもあります。

これは、「誰かが存在するということに条件を付けない」ということでもあります。私たちは自分が存在することに、何かの条件をクリアしなければならないということはないのです。

3. 共感的理解

カウンセラーは、相手が感じているように感じ、考えているように考えるように努力します。ただしそれは「あたかも」自分自身のものであるかのように感じることであって、カウンセラー自身の経験を相手のそれであるかのように思い誤ってはいけません。

この3つの条件は、カウンセリングだけでなく、アーティスト活動や、それを支えるスタッフにも応用できる態度ではないでしょうか?

創作活動の中で、自分の周囲の人や一般的な社会の価値観を自分の理想や目標に据えたとき、それが自分自身の現実と一致しなかったり、自分自身を歪曲してしまったりしては、やはり問題が生じてしまいます。できるだけ、自己一致できている方が良いでしょう。

また、「無条件の肯定的配慮」や「共感的理解」も、作品づくりの場面で有効かもしれません。誰かがアイデアを出してきたとき、自分の準拠枠にとらわれず、まず無条件に受入れてみて、どんなことを感じ、考えているのかを理解するように努めてみるのです。

僕は音楽学校で若いバンドマンを長年見てきましたが、中途半端な合議制によってつまらない曲をつくってしまう例を沢山みてきました。誰かが曲を持ってきた時に、他のメンバーが自分の準拠枠で判断し、そのアイデアを試す前に否定したり違うことをやってしまったりすることがあります。あるいは、そのイメージや考えを共感的に理解することなく、大雑把に「こんなかんじでしょ」と勝手に解釈して形にしてしまいます。

そういうときは、良くても大体70点の曲にしかなりません。それなりに技術力のあるメンバーが集まると、なんとなく聴けてしまう水準に達するので「まあ、これでいいか」となってしまい、余計にこの問題に気づきにくくなってしまうこともあります。

そしてその結果、全員が「自己不一致」の状態になって、なんだかぼんやりとした不満が増幅していき、結局解散、なんてことになってしまいます。それよりも、誰かの思いやイメージがしっかりと自己一致した作品(あえて言うなら、誰かのエゴが実現した作品)の法が、圧倒的その表現としての強さがあるように思います。

※「【連載】「アーティストのためのカウンセリング入門」は毎週月曜日更新予定です。

ミュージシャンとしてデビュー後、音楽系専門学校で新人開発を担

https://teshimamasahiko.com