そのリアルさが話題となった『私の証明』からおよそ3年を経て、星野文月が新作エッセイ集『プールの底から月を見る』を発表する。著者が東京から長野へと生活の舞台を変え、それに伴って生じた様々な思索は、自身の過去・現在・未来を見つめ直し、新たな気づきや感覚を浮かび上がらせる。

それを表現する言葉はリアルでありつつとても心地よいリズミカルさと瑞々しさがあり、読者をその思索と感覚の流れに自然と引き込んでいく。そして、何かとストレスフルな社会に生きている私たちに染み込んで、その生きづらさを解いてくれるような作品だ。発売日の11月27日(日)、11月20日(日)に開催される「文学フリマ東京35」での先行発売を前に、著者にこのエッセイが生まれた経緯や背景ついて話を訊いた。

取材:手島将彦

文:StoryWriter編集部

普通の日常にある非日常性はいくらでも自分で見つけられる

──前作『私の証明』(百万年書房)を2019年12月に出版されて、2021年10月から『プールの底から月を見る』のWEB連載が始まりました。あらためて連載を始めた経緯を教えていただけますか。

星野文月(以下、星野):一番大きかったのは東京から長野県に住む場所を移したことです。きっかけはいろいろあるんですけど、コロナ禍を機に自然に体が東京から離れようとしていたのを感じて、移住しようと決めました。今暮らしているのは松本市というところです。その中で上手くいったりいかなかったり、いろいろなことがある中で、自分が10年間ぐらい暮らした東京の日々みたいなものが終わった感覚がありました。前作『私の証明』もそうだったんですけど、自分の中で続いていた物語が1つ終わったら、やっと書ける感じになるんですよね。なので、その日々のことを書いてみようと思いました。

──本書は文月さんの過去・現在・未来を旅するロードムービーみたいな感じだなと思って読んでいたんですよね。WEB連載を毎月拝見していく中で、本で読みたいなと思っていました。

星野:私も本に合う文章だなと思いながら書いていて。WEB連載の時に掲載したものから本にするにあたって、ほぼまるごと書き直した章もあるんです。なので、WEBで読んでくれていた方も、あらためて楽しめる作品になっていると思います。

──今作は細胞レベルの話から、得体の知れないものだったり、大きな時間の流れに繋がっていく。話の動きはダイナミックなんですけど、文体は柔らかいというかあまり激しくないんですよね。

星野:前作は、非日常的な出来事の詳細を綴ったものになっているのですが、当時は、誰も経験していないショッキングなことこそ記録として価値があるとか、読んでいただける意味があると思っていたところがあるんです。だけど長野に来てから自然に触れたり、自分の生活を大切にしながら暮らしている人と触れ合っていくうちに、普通の日常にある非日常性は、いくらでも自分で見つけていくことができるんだなと思って、そういうものを書きたいなと思いました。

「痛み」は自分の意識を現在に強く惹きつける効果がある

──前作もリアルですけど、今回はまた違ったリアリティがあって。例えば、リアルなものを書こうとすると本文内のキーワードでも出てくる「痛み」、「恐怖」、「不安」とか現実に生きていると当然出てくるし、文月さん自身が「痛み」、「恐怖」、「不安」とかのセンシティブな部分でそういう感情を拾いやすいのかなと思いました。でも、リアルなものを描いていても、ポップさからは離れていかない雰囲気を感じました。

星野:リアルなものを見たい気持ちはずっとあって。私の中のリアルって痛みとか恐怖とか身体感覚に基づくことなんですよね。それについてずっと書きたい気持ちがありました。WEB連載している中で大きな気づきもあって、私は悲しいとか理不尽とか、そういうマイナスな気持ちが根源にないとものを書けないと思っていた自分に気付きました。でも、当たり前ではあるんですけど、目の前の景色をそのまま書くとか、何も書けそうにない状態を書くとか、そういう書き方をしていいんだという気持ちに段々となっていきました。連載という、ひと月に一回何かを書かなきゃいけない、という状況の中でやらせてもらっていたからこそ拓けた部分だと思います。

──前作『私の証明』は「これからも、私はこの痛みと共に自分の道を歩いていく」で締まって、それから数年経っての今作『プールの底から月を見る』では「ただ怖いものだった痛みは真っ暗なところでは方位磁石になった」と書かれていて、痛みを痛みとして引き受けているんだけど状況は全然違いますよね。

星野:あらためて最近、「痛みって一体なんなんだろう?」と考える機会があって。もともとは危険を知らせるとか、そういう意味があるとは思うんですけど、最近身近にいる祖父が、ずっと「腰が痛い」って言っているんです。その痛みは私には分からないんですけど、心は痛い感じがするというか、何かがこっちに伝わってくるんですよね。私の中で痛みの正体がどんどん変化しているというか。怖いものであって、その次はなんとなく親しみが持てるようなものだったり。痛みは自分の意識を現在に強く惹きつける効果があるから、私としては何らかの自分にとっての意味を見出したいなと思っている。大きなキーワードというか、向き合いたい存在かもしれないです。

──痛みとともにもう1つあるのは「記憶」ですよね。前作は非日常的なことが起きたから、とにかく記録しなきゃという話で、今作は本文内でも書いているように「忘れることは消えてしまうことではない」とシフトしていっています。

星野:前作では自分のことがずっと許せなくて、自分を許さないでいる状態を忘れないでいることで、自分の存在を肯定していた部分があったと思うんです。でも、今は自分が幸福になっていくとか、自分の人生を歩んでいくことを自分で許可できるようになってきた。だから忘れてもいいし、忘れてしまってもなかったことにはならないと自分で知っているから、だからこそ今回の作品が書けたのかなと思いました。

──とにかく目に見えるものを書いてみることに通じるのかもしれないですけど、ただあることに「ずっと支えられていた」ということと「私は私でしかない」は繋がっている感じがしますね。

星野:本文内で書いた「ただあるということに自分が救われていた」という文章は、頭で考えたことがない初めての言葉でした。自然と言葉が出ていて、後から自分で読んでこんなことを感じていたんだと思いました。今まで頭で一生懸命考えて書くスタイルだったんですけど、ある程度体に委ねて書けるようになってきたような気がします。どんな文章もそうですけど、今の自分の状態でしか書けない。だから、このタイミングで書けてよかったなと思っています。

都会にいたら自分に合ったリズムを見つけるのは難しかったかもしれない

──自己肯定感も今作のキーワードになっているのかなと思うのですが、何か役に立つとか、何かをできるからとか、自分の理想像が達成できているからとか関係なく、ただ自分であることを肯定するというイメージですよね。

星野:そうですね。都会から離れてわりと経済活動から離れた気になっていたんですけど、とは言え資本主義的な部分はあるんですよね。本来何かをしていても、何もしていなくてもいいはずなのに、何かに責められるような気持ちになってくる感覚がすごく嫌で。今回の『プールの底から月を見る』を読んでいただいて、別に何もしなくてもそのままでそれぞれの人は存在していいんだということを、読んだ後に感じていただけたらすごくうれしいなと思います。

──個人的に印象深いフレーズで、東京での生活を「自分には合わないリズムでも、とにかく歩き続けないとどこかへ追いやられてしまう」という表現がありました。東京に限らないのかもしれないですけど、人の生き方として自分に合わないリズムで生活することに対してどう思いますか?

星野:長野にいても東京から移住してきた人たちのコミュニティがあって。そういう人たちってやっぱり行動も言葉も速いと感じます。そこについていけないと「自分は劣っている」と、たまに思ったりするんですけど、一方で人それぞれのリズムがあるってことなのかなと思って。人それぞれ自分のリズムが見つかるといいなと思うし、私も都会にいたら自分のリズムを見つけるのは難しかったかもしれないです。別に「田舎がいいよ」って言いたいわけではなくて、都会以外にもいろいろな場所があるということも伝えられたらいいなと思います。

分からないものを分からないままにしておくことは強さだと思う

──東京での生活と現在の長野での生活の違いはいかがでしょう。

星野:もうすぐ長野に来て2年になるんですけど、どっちも好きだしどっちにも苦手な点があります。長野と東京の生活で大きく違う点は電車を一切使っていないことでしょうか。自転車移動圏内に友だちがみんないて、そうすると満員電車のストレスがないし、目に入る広告も少ない。そういったところでの身体的負担はすごく少ない気はしています。その分、何かしようとか、もうちょっと余裕を持って朝ごはんを食べようとか、余裕ができている気がするので結果的に何かしらいい効果を生み出しているのかもしれないです。ただ、やっぱり東京だといろいろな本屋さんに行けるとか、友だちとすぐ会えるとか、軽くて広い動きがすぐにできるのはすごくいいなと思うので一概には言えないですけど、もうしばらくはこんな感じの生活をしてみようかなと思っています。

──たしかに電車に乗っていると、何かと追い立てるような広告が多いですよね(笑)。

星野:久しぶりに東京に行った時に電車内で脱毛の広告と増毛の広告が並んでいるのを見て、これは……と思いました(笑)。本文でも触れたんですけど、東京に自分は順応できてしまったので、そういう時って人を出し抜こうとしたり、強さを見せようとしてしまうんですよね。最近だと、よく男性性が強いって言葉が出てくると思うんですけど、まさにそんな感じで、ちょっと暴力的で言葉も強くなってしまう。その環境下に置かれた時の自分がすごく嫌だなと思うんですけど、それをやめることはできないしある程度上手くやってしまっている自覚がありました。だからこそ怖いなと思って、その流れに乗りたくないというのも移住を決めた理由の1つにあったかもしれないです。

──生きていく中でいろいろな時期があって、その人に合った環境みたいなものがその都度その都度にあるのかもしれないですね。

星野:今作のあとがきにも書いたんですけど、長野にいて時間ができて、周りが自然に囲まれている環境で自分の内側を見つめるしかない時期があったんです。冬が長いというだけで落ち込んで外に出られないこともあったりして。でも、今思うと自分にとって必要な期間であって、必要な場所にいたのかなって今になって気づきました。

──「安全な場所」、「人が正直になってもいい場所」という表現が本文に出てきましたけど、今そういう場所にいる感じはしますか?

星野:今は結構安全な場所にいますね。ただ、最近は安全な場所に居すぎてちょっと甘えすぎてるかなっていう気持ちもあります(笑)。そこは様子を見ながら、また場所を変えてもいいかもな、と思っています。

──時間の流れやスピードもそうなんですけど、分からないものをそのままにできる環境や状態ってすごく大事ですよね。

星野:私の中で分からないものを分からないままにしておくことは強さだと思っているんです。いろいろな強さの定義があると思うんですけど、そうだったらいいなという願いも込めてそう思いたい。社会では何かと意味づけを求められるし、弱くいていいことって全然ないなと思っていました。私も悲しいことにすごく反応してしまうから、すごく生きづらかったんですけど、それも含めての自分、ありのままの自分を認めていきたい。だから、分からないものを分からないものとして、そのまま認めるみたいなことが強さだったらいいなと思います。

見えないものを大切に言語表現を続けていく

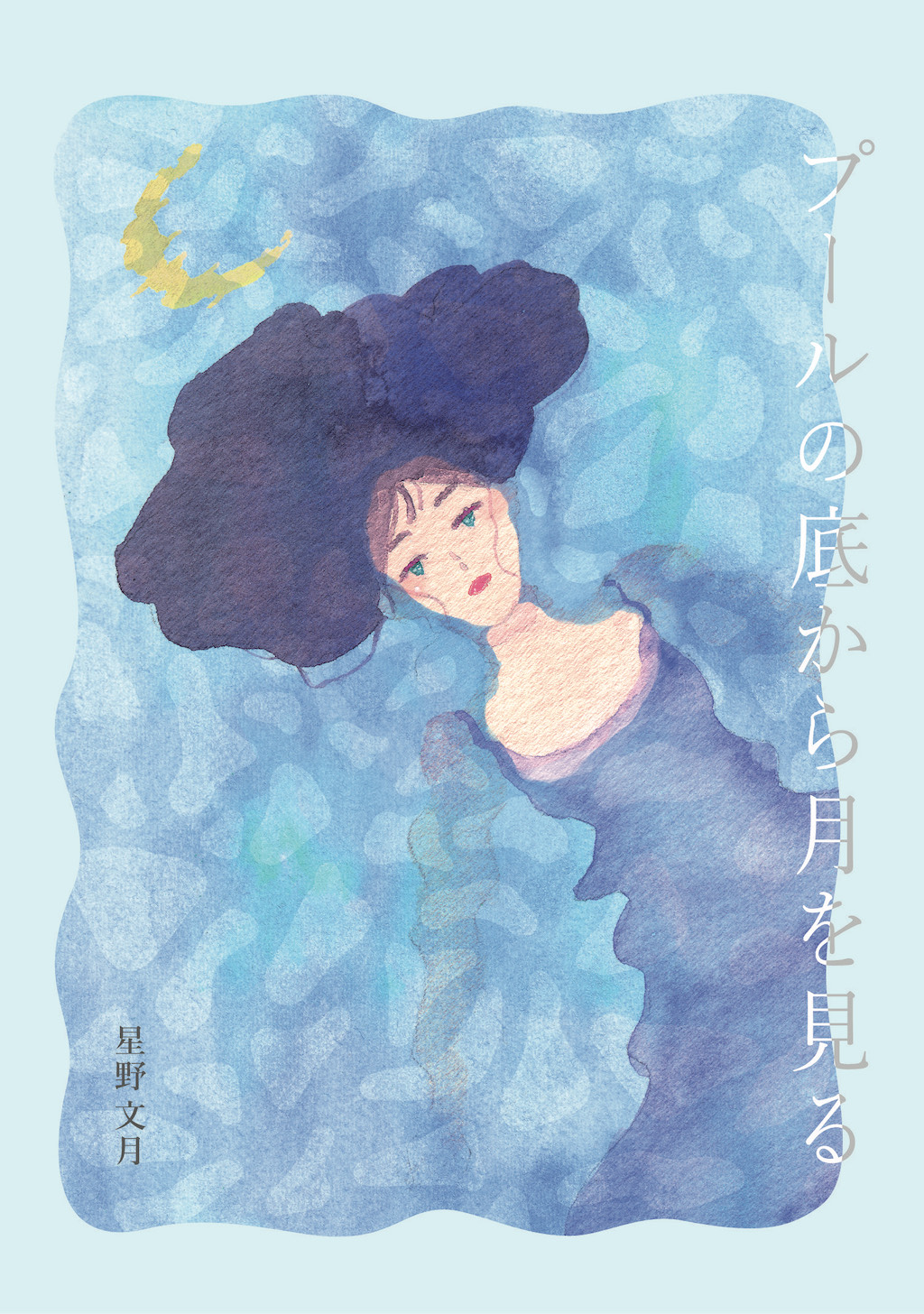

──装画や挿絵をイラストレーターのいとうひでみさんに頼んだ経緯を教えていただけますか?

星野:編集担当の方と誰にイメージをお願いしようかと考えていて、私はいとうひでみさんの作品がすごく好きなんですけど、編集者の方も見ていたらしくて。ある時本当に同時に「いとうひでみさんがいい!」って名前があがったんです。連載のタイトル『プールの底から月を見る』はなんとなく自分の中で決まっていて、メインビジュアルもふんわりイメージしていて、それをいとうさんに伝えたらまさにイメージを具現化したイラストを描いていただけました。いとうさんが描く作品はカチッとしていなくて抽象的なんだけど、どこかポップだったり、かわいらしいのにどこかシュールだったり解釈の余地がある作品を描かれる方だなとずっと思っていたので、そういう意味で読者の方のそれぞれのイメージに寄り添ってくれるイラストになるんじゃないかなと思っています。

イラストレーター・いとうひでみが手掛けた装画

──答えをはっきりさせなくても感覚的に何かが届いてくるというところでイラストと文章が共通しているなと思いました。

星野:小説家の吉本ばななさんが「潜在意識に向けて書いている」みたいなことを言っていて。自分がそれをできているかは別として、すごく分かる感覚だなと思いました。

今回あらためて、本という形で出す意味を考えたし、やっぱり本として届ける体験を信じてみたいです。

──何かをかっちり伝えるのであれば論文を書けばいいみたいな話になっちゃうじゃないですか。そこで拾えない部分が生きている世界の中ではたくさんあって、そこを炙り出せるものが言語芸術なのかなと思うところもあるのですがいかがでしょうか。

星野:昨今は目に見えているものばかりが信じられているような気がするけど、それだけだと生きるのがすごく苦しくなるんじゃないかと思っています。だからこそ想像力を使うとか、目に見えないものを信じるとか、そういうことが本当に大切になってくると思っています。そういった余白は言葉を使える人間だからこそできることだと思うので、言語表現を続けていけたらいいなと思っています。

■書籍情報

『プールの底から月を見る』

著者:星野文月

発売日:2022年11月27日(日)

先行発売日:2022年11月20日(日)

@文学フリマ「第二展示場 う-33 StoryWriter」ブースにて発売

価格:1,400円(税込)

判型:B6

ページ数:128ページ

花田菜々子(蟹ブックス)コメント:

星野さんの書くものは基本的に暗い。暗いけど、読んでいてずっとその暗さが心地よい。

それは原色のようにはっきりした悲しみや怒りではなくて、もっとあいまいな感情だ。

よるべなさ、心もとなさ、やるせなさ、ふがいなさ、寂しさ、せつなさ……

そんな枠組みに当てはめられるかもわからないような言葉たちが、

ぽとぽとと淡い水彩のように文章じゅうにひろがっている。

早坂大輔(BOOKNERD)コメント:

水の底にいるような気分になるときがある。それは誰のせいでもない。生きているとうっすら心のなかに溜まる澱みのようなものが、あるとき一杯になってしまうのだ。そうした一切のことがきっとぼくの中にある抗いようのない人間の気質のような部分なのだろう。そんな気分のときには決まって街を歩く。繁華街をや人混みを避け、川を渡り、家々を横切る。暗がりのなかをパーカのフードを被り、闇雲に何も考えずにただ歩く。そんな風にぐるぐると同じところを歩いていると、ようやく身体が浮き上がってくる気がする。

文月さんの文章はぼんやりと時間や想念を横切りながら、水面から浮かび上がるほどの浮力はないものの、水のなかをぷかぷかと浮かぶゆるやかな浮力を持っている。そのままでいいや、という心地良さもあって、それはそれで危険な誘惑を孕んでいるのだが、読後はなんだか前とは違う視座で世界を見ている。決して泳ぎきることのない生の営みのなかで、ぼくは文月さんのようなモラトリアムを愛する。