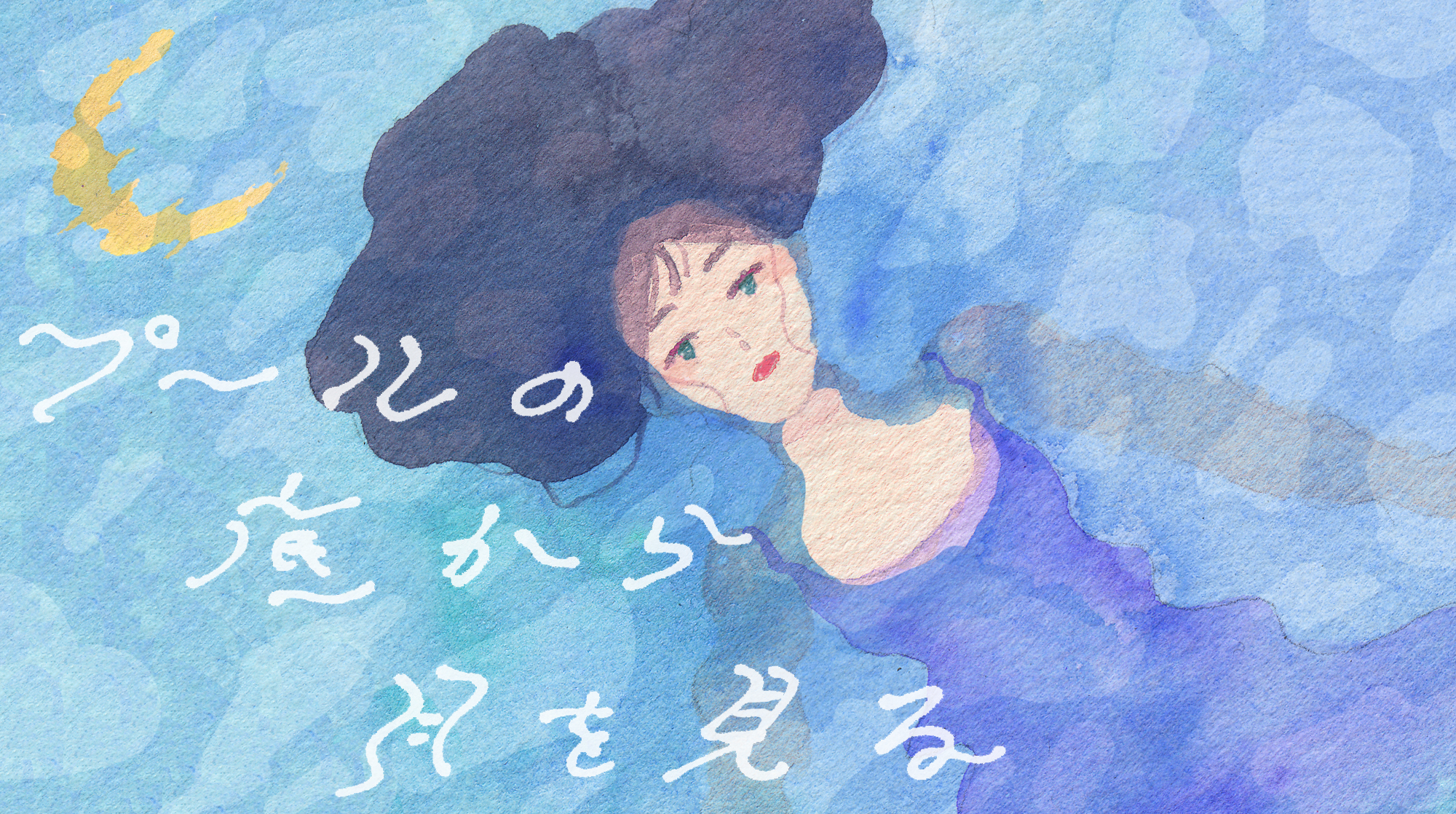

キービジュアル:いとうひでみ

「夏のまぼろし」

なんだか気怠くて甘いような余韻を引きずったまま、今日がはじまったことにまだ全然追い付けずに呆けている朝。それでも、頭の中の半分くらいは勝手に動いて、これからやらなきゃいけないことについて考え始めている。

昨日見た夢のことを少しだけ思い出す。夢の中では、だいたい体と心はばらばらで意識が先にあり、後から体がついてくる。現実よりもずっと体はうまく動いてくれなくて、焦っていらいらする。水の中にいるみたいに感覚は鈍く、声がうまく出ない。

さまざまな境界が曖昧になった夢の中は、今年の溶けるように暑い夏のようだ。冷房を効かせた部屋の中から見える外の世界は、自分とは関係のない顔をしているように目に映る。時計はさっき見たときから2分しか進んでいないし、何か能動的なことをする気にもなれず、冷たい風を浴びながら目を閉じると、古い記憶が浮かび上がって頭の中に広がった。

まだ小学生だった私が、家族と暮らしていたのは、古くて地下の方に向かってどんどん空間が広がる妙なつくりの借り家だった。

一階に住空間があって、地下一階が物置、地下二階には要らないガラクタや、中身が不明の段ボール、そして大家さんの所有物だと思われる分厚いマットレスが何層にも重ねられた巨大なかたまりが雑多に置かれている、今思うと奇妙な家で暮らしていた。

家の前には、すぐ森があって、夏でもかなり涼しく、いつも朝霧が発生して視界が悪かった。

あの日は、たぶん夏休みだったと思う。

起床してすぐに、私はなぜか外に出て、森の方へ吸い込まれるようにすんすんと歩いていった。そして、目の前に自分の体よりもずっと大きな生き物がいて、こちらを見ていることに気づいた。

これは何色というのか、まだ言葉を知らない頃だったけど、その巨大な鳥は、紫や、黒、深い緑が怪しく光って、異様な雰囲気を発してそこにいた。羽を大きく広げたまま、知性を持った小さな顔がこちらを見ている。

私は何も考えることができなくて、霧の中から浮かびあがるその生き物に、ただ圧倒されていた。

それから、家に帰るまでの記憶が綺麗に無くて、たしか朝ごはんを用意していた母に、「クジャクがいた!」と興奮しながら話し、たいして取り合ってもらえなかったことをなんとなくだけど覚えている。

異様に静かで、そこだけ時間が止まったようだった。

霧の中から突然現れた大きな鳥。すべてを見透かしているような顔と、知性で満ちた目。

あれは夢だったのだろうか、と未だに考える。

森から放たれる朝の匂いと、自分のまだ小さかった手が汗でじっとりと湿っている感覚のことを私は今でも思い出す。

去年の夏、たまたま立ち寄った古本市で、手に取った外国の絵本の中に描かれていたのは、とても美しくて、かなしい世界だった。

荒れ果てた地球のどこか。人間はもう居なくなって、残された生き物たちが、何かをずっと待ち続けている。

植物は枯れ、建物も何もない。ただ果てしなく広がる大地だけがそこにはあった。

物語は私の知らない言語で綴られていて、話の筋はわからない。今にも終わりを迎えそうな、どこかの惑星の話だと私は推測した。

絵の中では、土色の枯れた大地が果てしなく広がって、台風前夜のような不気味な生命力に包まれている。

生き物たちは、自分が望む姿に変化し、人のように白いなめらかなドレスを纏って崖の上を歩くヤギや、羽毛を持ったクワガタなど、不気味でどこか哀しい姿が描かれていた。

彼らは、”何か”をずっと待ち続けているように遠くの方を見続けている。

ここに描かれているのは、惑星の記憶だろうか。

あまりにも大きくて、抱えきれないほど長い、誕生から衰亡までのひとつの歴史。

頭の中で、絵本の中で描かれている話を想像しながらページをめくる。

心の奥がぎゅっとなるような、寂しい絵ばかりが並ぶ。

すると、最後のページに夜の砂漠の真ん中で、月明かりを受けて立つ孔雀の姿があった。あの時と同じように、まっすぐな深い色の目で私の方を見つめている。

羽を広げて、どこかへ飛び立つと、夜の砂漠には星だけが残り、それからすべてが闇に包まれた。

この惑星が持つさまざまな記憶は、宇宙の暗闇の中に吸い込まれてしまった。

誰も、なにも居なくなって、すべてが無に帰って消える。

私は終わることが怖いのではないのだ、と思う。

すべては、いつか消えてしまうのに、この生に意味を求めてしまうことが、ときどきとても怖い。

だから、死を恐れながらもすっかり消えてしまうことに憧れている。

いつの日か、別の惑星で暮らすために、地球から離れなくてはいけない時が来るかもしれない。人類は巨大なエレベーターに乗せられて、透明の窓から遠ざかってゆく地球の姿を見る。

青くて、美しい、私たちの星。

最後に見える地球の姿を想像をするとき、私は懐かしくて、切ない気持ちで胸がいっぱいになる。

絵本の中の砂漠から飛び立った孔雀は、きっと今でも宇宙のどこかを飛び続けている。

『プールの底から月を見る』バッグナンバー

Vol.1「水底の日々」

Vol2.「冬の匂い、暗闇で痛みは鳴るから」

Vol.3「あこがれを束ねて燃やす」

Vol4.「金魚の卵が降る朝に」

Vol5. 「I’m here. You are OK.」

Vol.6 『春の亡霊』

Vol.7 「I remember nothing」

Vol.8 「静かな湖」

Vol9. 「高速バスで」

星野文月(ほしの・ふづき)

1993年長野県生まれ。著書に『私の証明』(百万年書房)、ZINE『Summer end』など。

Twitter:https://twitter.com/fuzukidesu1

note:https://note.com/fuzukidesu

WebShop:https://fuzukiii.theshop.jp/