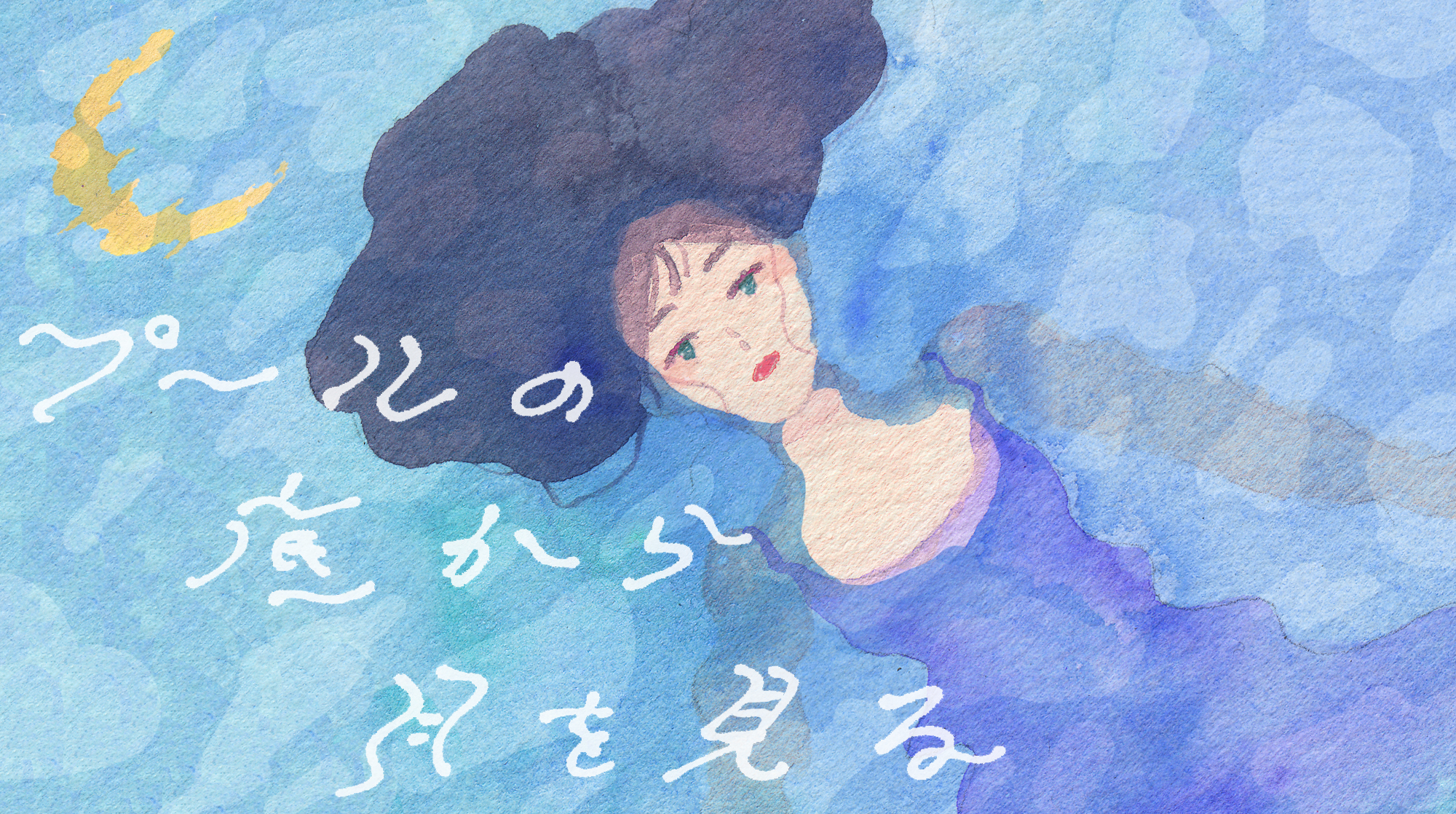

キービジュアル:いとうひでみ

「羽化するときは、ひとり」

月に一度か二度、祖父の家に行って、畑や田んぼの手伝いをしている。昔から何かを収穫する時期になると、手伝いに行かされて、せっかくの休みなのに体力仕事をしなきゃいけないことについて文句を言いながら、だらだらと手を動かしていた。だけど、最近は自らやってきて、水やりや草取りを積極的に手伝っているので、祖父からは「違う人間になったようだ」とからかわれている。

この辺りの人はみんな、町内の家の場所や、家族構成から近況まで、ほとんどすべての情報を把握し合って生活している。畑や田んぼは、各家の持ち物ではあるけれど、その近くに住んでいる人たちも常に様子を見ていて、葉っぱがちょっと枯れてきたとか、そろそろ水を張ったほうがいい、とか、それを伝えるためだけにわざわざ家にやってきては、助言を残して帰っていく。

今年は、田植えの少し前に、近所の家が数件集まって、稲の種を小さなポットにひたすら入れる作業に参加した。朝の四時集合と言われたけど、私は案の定寝坊して遅刻。現場に向かうと、うまく電波が入らずガサガサした音で鳴るラジオを流しながら、老人たちが体を小さく屈めて、ちまちまと種をつまみ上げてはポットに粒を落としていた。私は寝坊したこともあって、顔を洗っただけの、ほぼ寝起きの状態でそこに向かった。祖母が「汚れるからこれで行け」と貸してくれた、スーパーの鮮魚コーナーの人が履いているような白い長靴に、謎のエプロンのようなものを着て登場する。

ひどい格好だったけど、まあみんな年寄りだしいいか、と思いながら合流すると「若い助っ人が来た!」と言って、そこに居た全員が手をたたいて喜んでくれた。私は、それが思ったよりも嬉しくて、張り切って種を入れまくった。

日頃、頭の隅に常にある容姿に関するコンプレックスはこの人たちにとって、本当にどうでも良いことだった。なんなら目が悪くて、顔なんてろくに識別もできていないということを後々の会話で告げられて、自分が普段抱えている悩みのようなものなんて、本当に取るに足らないものなのだと思い知らされたようだった。

みんな様々な呻き声を上げながら腰を伸ばしたり、トイレに行ったりを繰り返し、夕方までになんとか作業が終わった。単純作業は案外大変で、気力と体力が要るものだった。みんなの「早く終わらせたい」という空気に突き動かされるように、必死に手を動かした。久しぶりに自分が役に立った、という手ごたえを感じた。

種を入れたポットを軽トラックに積んで、田んぼに運ぶ。水を張って、ここから稲が発芽して伸びるまであと二か月ほどかかるから、その頃にまたおいでと言われた。

翌日、祖父母と朝ごはんを食べていると、昨日みんなから「現場監督」と呼ばれていた、御年九十三歳であるというおじいさんが「昨日のお礼」と言って、自分で育てた採れたての苺を持ってきてくれた。

あの場に居た人たちは、私の名前なんて誰一人知らないし、たぶん覚える気もない。ただそこに「居た」ということで、存在を受け入れて、私に仕事を与えてくれたことや、自分がわかりやすく人の役に立てたということが、なんだかとても嬉しかった。

初対面の人と会う時には、年齢とか性別、肩書きや服装など、わかりやすくて表層的なもので人のことを場合分けして、知ったような気になっている自分がいる。そしてきっと自分のことも、同じように推し量られているのだろうと思うと、話す前から勝手に身構えて、壁を作ってしまうこともある。

そんな臆病で小心者の私にとって、誰だかよくわからないけど、とりあえず居るから歓迎しよう、という祖父の友人たちの姿勢はとても眩しく、羨ましいものがあった。

長野に引っ越してきてから、近くの山の中や川沿いを散歩することが日課になった。自然の中にいると、自分が抱えている悩みなんて本当に取るに足りないことだと感じる瞬間がある。

気持ちの良い風が頬を撫でるたび、いろいろなことからひとつずつ解放されて、自由になっていくような感じがする。

例えば、自分は今二十八歳で、女性で、日本人で、という当たり前に社会の中で引き受けているものが、一切意味を持たないことのように思えてくる。私は私でしかなくて、憧れてみたところで他の誰かにはなれないということを、ようやく実感を持ってわかってきたような気がする。

自然の側で生きている人たちは、おおらかで、やさしく、そしてかなり適当なところがあるから、私が抱えている面倒なことの一切なんて、とうの昔にどこかへ置いてきてしまった様子でいる。

農作業は、いくらでもやらなきゃいけないことがあって、立ち止まって考え込んでばかりいる私に、先人たちは「いいから、まずは手を動かせ!」と最も有益な助言を与えてくれる。

『プールの底から月を見る』バッグナンバー

Vol.1「水底の日々」

Vol2.「冬の匂い、暗闇で痛みは鳴るから」

Vol.3「あこがれを束ねて燃やす」

Vol4.「金魚の卵が降る朝に」

Vol5. 「I’m here. You are OK.」

Vol.6 『春の亡霊』

Vol.7 「I remember nothing」

Vol.8 「静かな湖」

Vol9. 「高速バスで」

Vol.10 「夏のまぼろし」

Vol.11 「真夜の現在地」

星野文月(ほしの・ふづき)

1993年長野県生まれ。著書に『私の証明』(百万年書房)、ZINE『Summer end』など。

Twitter:https://twitter.com/fuzukidesu1

note:https://note.com/fuzukidesu

WebShop:https://fuzukiii.theshop.jp/