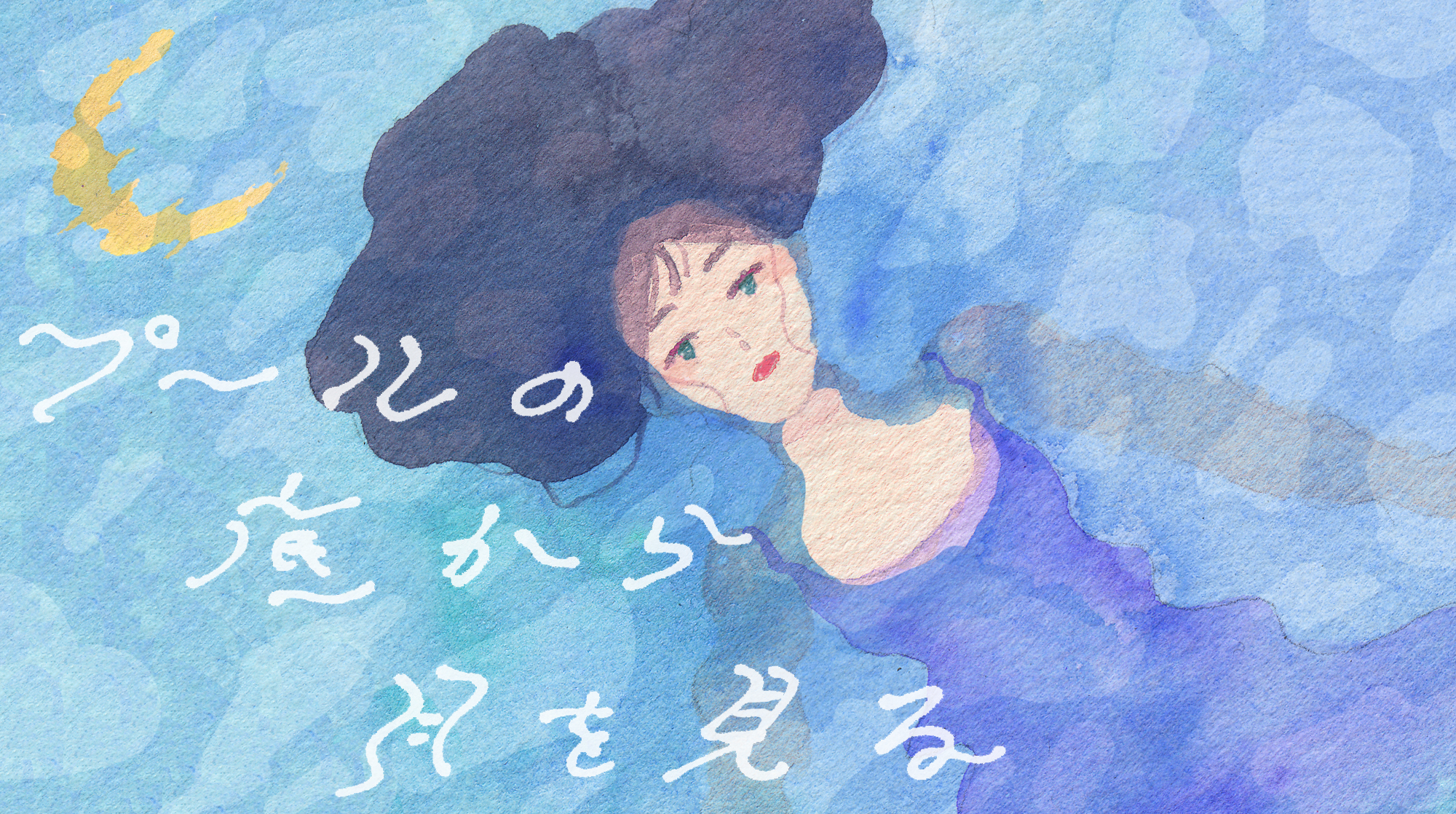

キービジュアル:いとうひでみ

「人は遠くなる星」

理由もなく気持ちが落ち込んでしまうときがあって、今週はずっとそんな感じだった。体は重いし、お腹は減っているのに何を食べたらいいのかわからない。家の中には食べ物がないのに、買い物に行く元気もないから絶望しながら、ベッドの端っこで小さくなっている。

大袈裟に泣いたりできたら少しはすっきりして救われるような気がするのだけど、それもできなくて、鏡に写る自分の顔はちょっと笑ったような、困った顔。それがまたなんとも情けなくて、さらに落ち込んでしまう。気持ちが塞いでしまう要因が分かるときもあれば、今回みたいになんだかわからないけど、とにかくずっとしんどいというときもある。

体調や天候、疲労感、些細だけど心に引っ掛かっていること、自分が認識できる範囲にすら浮上していないことなどがごちゃ混ぜになって、複雑に絡まり、一つの塊になる。それが今度は、ゆっくりと溶け出して、少しずつ私に注がれる。

はっと気付いたときには、もう半分沈みかけていて、体は鉛のように重たい。鈍くなってゆく頭の中で「どうか心だけは閉じないでいて」と、願うように目を閉じた。

外に連れ出してくれる友達や、話を聞いてくれる人はいて、どれだけ孤独を感じていても、自分が本当にひとりだったことなんて、たぶん一度もなかったように思う。振り返ってみれば、自分の側にはいつも誰かが居て、それは家族だったり、友達だったり、恋人だったり、これまでに様々な人がいてくれた。隣にいるのが誰であっても、自分というものが変わることはなくて、自分の苦しさは、ずっと自分だけのもので、それは誰とも共有することはできないと思ってきた。そして、同時に私だって、誰かの気持ちを想像することはできても、“わかる”ことなんて絶対にないのだ。

こんな、わざわざ確かめたり、はっきりとさせなくても良いようなことを、私は戒めのように何度でも繰り返して、自分に言い聞かせている。

「何をそんなに怖がっているのかわからない」

そう言われて、ふと見た顔が、本当にわからない、という表情をしていたから、“だからつまり、こういうことが、私はすごく怖いのだ”と、喉元まで上がってきた言葉を体に沈める。曖昧な返事をして、それからどう伝えたら良いのだろう、と考えて黙ってしまう

人と言葉の間には見えない溝がある。

どんなに気持ちに寄り添った言葉を見つけたって

0.01ミクロンくらいの溝が必ず存在する。

どんなに技術を使っても、それを埋めることはできないから、

私たちは毎分毎秒嘘をつき続けていることになる。

大切なものについて語るときは いつだって言葉が足りない。

これは、私がはじめて作った詩集『はじめての春じゃあるまいし』に書いた詩の一部。

これを作った二十代前半の頃は、自分の内側から止めどなく湧き上がってくる感情をどう扱ったらいいのかわからなくて、苦しかった。いつも心がひりひりしていて、風が吹いただけで泣き出してしまいそうな気持ちを抱えながら、日々を生きていた。

一体何がそんなに悲しかったのか、今となってはぼんやりとしか思い出すことができないけど、あの時に見た空の色や、風の匂いのことを、今でもありありと思い出すことができる。

その日は駒沢の住宅街を歩いていて、ふと見上げた空が、燃えているみたいに朱く染まっていることに気が付いた。「自分にはどこにも行き場がない」という気持ちで、心が圧縮されて、息が苦しかった。

何かを探しているみたいに、ふらふらと歩き、気が付いたら私は、どこかの建物の屋上にいた。そして、ゆっくりと夕陽が落ちてゆく様子を見ながら、ひとりで声を上げて泣いた。

私がここにいることを誰かに知って欲しいと思った。私がここで、ひとりで泣いていることを、誰かに気付いて欲しいと思った。

あたりは真っ暗になって、闇の中に溶けるようにしながら、この気持ちのことを決して忘れないよう、自分に誓った。

それから、これまで経験した忘れたくない気持ちや、解放してあげたい想いをかき集めて、言葉を綴りはじめる。それは、自分の底に溜まっていた気持ちに、風をあててゆくような作業だった。友だちにも協力してもらって、手探りで詩集を作った。実際に手に取れる形として完成した、私のはじめての作品。

決して多くはない部数を、手売りで地道に売った。たまに、感想を伝えてくれる人もいて、自分の想いは「伝わった」のだと思うと、今までの回り道には、すべて意味があったのだと思えるようになって、日々に色がついたような気持ちがした。何にも代えがたい喜びが、ここにあった。

私は、わかり合えないということが前提にある世界で、”わかり合える”可能性があることの嬉しさを知ってしまった。それは、目が覚めても、またすぐそこに戻りたくなるような魅惑的な夢のようだった。

たとえ、独りよがりなものだったとしても、信じている限り私は幸福で、それを誰にも奪うことはできない。ZINEの詩はこう続く。

それでも、私たちはどうにか伝えたいと思う。

自分のほんとうの気持ちを、大切な人たちに。

人と完全にわかり合えることなんて、やっぱりないのかもしれない。

それでも、だからこそ、何度でも手を伸ばしてみたくなってしまう。

「伝わった」と私が感じた感動は、本当にここにあったから。

『プールの底から月を見る』バッグナンバー

Vol.1「水底の日々」

Vol2.「冬の匂い、暗闇で痛みは鳴るから」

Vol.3「あこがれを束ねて燃やす」

Vol4.「金魚の卵が降る朝に」

Vol5. 「I’m here. You are OK.」

Vol.6 『春の亡霊』

Vol.7 「I remember nothing」

Vol.8 「静かな湖」

Vol9. 「高速バスで」

Vol.10 「夏のまぼろし」

Vol.11 「真夜の現在地」

Vol.12 「羽化するときは、ひとり」

星野文月(ほしの・ふづき)

1993年長野県生まれ。著書に『私の証明』(百万年書房)、ZINE『Summer end』など。

Twitter:https://twitter.com/fuzukidesu1

note:https://note.com/fuzukidesu

WebShop:https://fuzukiii.theshop.jp/